Multimedia

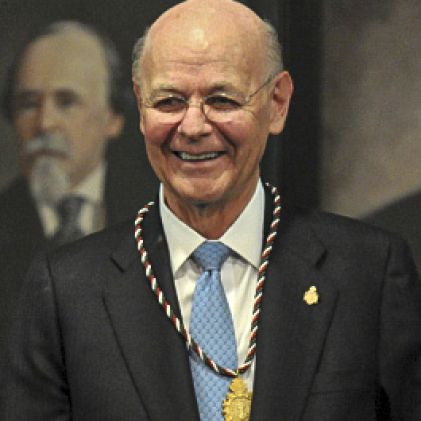

Ceremonia de ingreso de don Carlos Montemayor

Presídium

Discurso de ingreso:

La tradición literaria en los escritores mexicanos (orígenes de la tradición nacional)

Señor Director,

Señores Académicos,

Señoras y Señores:

Una noche de julio de 1953, Antonio Castro Leal fue recibido en este recinto para ocupar por vez primera el sillón que ahora, por el juicio benévolo de sus académicos, me corresponderá. Esa noche expresó con tono melancólico que futuros académicos reducirían "sus merecimientos a la pequeña proporción que tienen''. Y explicó:

Prefiero el juicio de mis contemporáneos, porque los jueces futuros sólo sabrán de nosotros por las páginas escritas que dejemos: les faltará el habernos visto vivir, nada sabrán de nuestras intenciones ni de nuestros anhelos, nunca podrán sentir esa corriente de esperanzas y deseos que mueven y redimen nuestro espíritu y que aunque no lleguemos nunca a realizarlos en cierto modo nos iluminan y nos engrandecen.

Estas expresiones revelan, a la vez que su humildad, una gran capacidad de comprensión humana. Eliot afirmaba que cada generación necesita de sus propios críticos y de sus propios traductores, porque la tradición es cambiante, no una acumulación indiferenciada de informaciones, y que los críticos debían conocer la vida, pues lo que nos importa de la literatura es el conocimiento de la vida. En efecto, un investigador, un poeta, un hombre, no es sólo las páginas que concluye; es la totalidad de conciencia de la vida que logró vivir, amar, sentir. Y este es el aliento de las páginas numerosas y sabias que dejó Antonio Castro Leal: la fuerza de la comprensión de nuestro idioma, de nuestra historia, de la vida que se descubre en nuestras letras.

Su vocación temprana lo convirtió en precoz hombre sabio. En 1914, antes de cumplir 19 años de edad, fue nombrado profesor de Lengua y Literatura españolas en la Escuela Nacional Preparatoria. Poco después, aún en sus años de estudiante, formó parte de aquel grupo llamado de Los Siete Sabios. En el campo académico dio al país sus mayores frutos, pero no fue menos importante su labor como funcionario público y universitario, y como diplomático. Bellas Artes, la Universidad Nacional de México y la Coordinación de Humanidades de la UNAM fueron algunos de los numerosos sitios donde se desempeñó con gran honestidad. Participó en la redacción de la Ley de Autonomía de la Universidad siendo aún Rector; como primer Director inauguró en 1934 las actividades del Palacio de las Bellas Artes.

Su paso por la diplomacia mexicana fue deslumbrante, en especial por su gestión ante la UNESCO. Por su magnífico ensayo El Español, instrumento de una cultura, comprendemos que haya propuesto, durante una reunión de la Unesco celebrada en Florencia, que nuestro idioma fuese al lado del inglés y del francés la otra lengua internacional del organismo. Esta propuesta, juzgada como imposible por el escritor Aldous Huxley, la defendió como ningún otro intelectual de nuestra lengua lo hubiera hecho. A partir de ese momento, el español fue reconocido por la UNESCO como la tercera lengua internacional. Esto no se explica por el orden económico ni hegemónico, sino como hecho cultural, como la dimensión que la cultura, las letras y el humanismo, significan en el respeto y autonomía de sus pueblos. Sus hechos son parte de ese conjunto no convertido en páginas que engrandecen su vida, y también nuestra cultura, también nuestro país.

El gran maestro que más influyó en la juventud de tan gran de hombre fue Pedro Henríquez Ureña, quizás desde la conferencia que éste dictó sobre rasgos mexicanos de la obra de Juan Ruiz de Alarcón en diciembre de 1913. Con el tiempo, el estudio de Castro Leal de 1943 sobre Juan Ruiz de Alarcón sólo sería equiparable en grandeza a los que realizó sobre la lírica mexicana, en especial sobre Manuel Gutiérrez Nájera, Manuel José Othón, Salvador Díaz Mirón y Luis G. Urbina. En ellos nos descubre la potencia de nuestra voz, el surgimiento maduro de nuestra lengua, de nuestra poesía, como un monumento parangonable al Arte Prehispánico, al Barroco de la Colonia y al muralismo nacionalista.

Su crítica no alcanzó tan sólo la excelencia del análisis y de la obtención de la vida que las obras contienen, sino que contribuyó fundamentalmente a la historia de nuestras ideas literarias y nacionales. Formó parte de esa gran familia que reúne a Eguiara y Eguren, Beristáin, Fabri, Pimentel, Vigil, García Icazbalceta, Jiménez Rueda, Francisco Monterde; fue un hito fundamental en la recuperación de la historia de nuestras letras y en su orientación nacional, propia. Su inmensa obra de prologuista y editor de poesía y narrativa se extendió en grandes períodos, mostrándose ya como difusor de nuestras letras, además de estudioso. Como maestro, como hombre público, como crítico, supo ver en poetas, narradores y obras, retomando sus palabras "la corriente de esperanzas y deseos que mueven y redimen nuestro espíritu, y que aunque no lleguemos nunca a realizarlos en cierto modo nos iluminan y nos engrandecen”. Por ello sus páginas brillantes y sabias forman parte también de lo que a nuestro pueblo ilumina y engrandece.

Su comprensión del idioma que compartimos con tantos pueblos, se evidencia en este pasaje:

Al fin llegamos a comprender en América que los pueblos de habla española formamos una federación cultural que tiene intereses iguales y un destino común. España nunca ha entendido que pertenece también a esa federación. Se siente un miembro orgulloso del Continente Europeo, por más que Europa no acaba de entenderla y a veces la desprecia. Siempre que se habla de los países hispanoamericanos, España siente un complejo imperialista. Los considera como sus antiguas colonias y no cree que puedan ser sus iguales, que puedan tener razón, ni que es conveniente afiliarse con ellos.

Este complejo imperialista de España —tan perjudicial para el desarrollo y el destino de los pueblos de habla española— tiene también consecuencia nefasta en el campo filológico. La lengua española debe de ser el instrumento eficaz, rico, flexible, siempre al día, de una gran federación de pueblos. España —por medio de esa institución que se llama la Real Academia Española de la Lengua— quiere imponer a toda esa federación un idioma limitado, pobre, reacio a todo progreso, incapaz de un sano desarrollo.

A este proceso de diferenciación de los pueblos de América, de la pasión de libertad y nacionalismo, quiero dedicar los siguientes minutos. Como el deseable encuentro con Leopoldo Lugones que Borges tramó en El Hacedor, así, en este recinto donde otros chihuahuenses me precedieron: Porfirio Parra, Martín Luis Guzmán, Rafael F. Muñoz, Francisco R. Almada y José Fuentes Mares; donde se encuentran escritores que son en mi formación maestros y en mi afecto amigos, como Rubén Bonifaz Ñuño, Porfirio Martínez Peñaloza y Salvador Elizondo, que me propusieron a esta Academia, y Sergio Galindo, Alí Chumacero y José Luis Martínez; así, quisiera entablar con mi antecesor un diálogo imaginario, que con el paso de los años no será menos real que esta noche, ni que este discurso sobre la tradición literaria en los escritores mexicanos, al que daré lectura.

I

En distintos momentos de México varios escritores se han planteado la existencia de una literatura nacional. Eguiara y Eguren, al responder a los europeos que negaban el ingenio en tierras de Nueva España con su Biblioteca Mexicana. Landívar, al recordar la tradición de poetas anteriores y Clavijero la de profesores de la Universidad Pontificia. Fabri, en su prólogo al poema de Diego José Abad, mencionando ya sin temor que bajo el clima apacible de México, sub eo mitissimo coelo había surgido el más alto espíritu de la lengua latina de su siglo. Altamirano, estimulando y exhortando a la construcción de una literatura propia. Otros, como Vigil y Pimentel, investigando lo que se había escrito desde la Nueva España hasta sus días. Salado Álvarez, Mariano Azuela y Ermilo Abreu Gómez, prescribiendo enérgicamente una literatura que se refiriese a lo mexicano, a lo nuestro. Otros, desde Nervo hasta Jorge Cuesta, afirmando que nuestra literatura proviene de una amplia y profunda raíz universal, clásica. Otros, en fin, proponiendo que las letras griegas y latinas son la tradición permanente de lo que hemos escrito en México desde De Llanos y Larrañaga, hasta los Méndez Plancarte o Bonifaz Ñuño.

Los supuestos del planteamiento han cambiado profundamente. Como Camõens, que en Ceuta seguía siendo lusitano y jamás confundiría su patria de Lisboa con los dominios coloniales portugueses, los escritores novohispanosde los siglos XVI y XVII no comprendieron que vivían y formaban lentamente un país, otra patria; eran españoles. Cuando en el siglo XVIII brota por vez primera la idea y sentimiento de no ser un dominio colonial, los escritores jesuitas recurrieron a varios elementos: primero, aceptar y reconocer como nuestros a todos los escritores anteriores y otorgarles retroactivamente su carta de mexicanización, intento que aún en nuestros días prosiguió con la mexicanización admirable, por ejemplo, de Juan Ruiz de Alarcón en manos de Pedro Henríquez Ureña y de Antonio Castro Leal; segundo, para una diferencia más profunda del español americano, al descubrimiento de que la cultura indígena era también su historia y su identidad; tercero, a un balance inicial de propósitos históricos, sociales y políticos, que sería el germen del pensamiento independentista, por último, se propusieron, en la obra que escribían, la excelencia. En filosofía, historia o crítica propusieron una esencialidad natural, social e indígena, de la patria; en la literatura, en cambio, propusieron lo clásico. Esta universalidad fue un rasgo muy acusado si observamos que el gran intento de Eguiara y las obras principales de los jesuitas de ese siglo fueron escritas en latín. Hasta ellos, los grandes momentos de la literatura en México habían sido el del apogeo de la lengua española, el de la influencia del Renacimiento y el de la literatura neolatina. Lo nacional de esa literatura no era su mexicanidad, sino la excelencia clásica.

En la poesía mexicana que va del modernismo al grupo de “Contemporáneos”, se consolida la otra gran y permanente influencia: la francesa. El despertar que el modernismo significó en nuestra lengua, en nuestra literatura iberoamericana, para desatar los lazos de la poesía española, fue incalculable. Cuesta dirá que nuestro afrancesamiento no fue casual, sino natural, porque en ella México reencontró su vocación clásica. Y ante esa ininterrumpida tradición de clasicismo, que hizo incluso a nuestros románticos más contenidos, más rigurosos, la propuesta de una literatura nacionalista, de temas mexicanos, debió parecer exótica y una mordaza, un oscurecimiento del arte, del alma. La pasión política, social, de la patria, en Alzate, en Bartolache, en los jesuitas desterrados, en los grandes autores del siglo XIX, aún no se confundía con el compromiso de hacer una literatura mexicanista. Por el contrario, la insularidad cultural de la colonia y de España misma, era una razón suficiente para que el país se abriera a la modernidad europea y para afirmar los lazos de universalidad, de información, de conocimiento que requería el país.

La idea fue desarrollada por Altamirano en la gran cruzada cultural que emprende con la revista Renacimiento. Sabía que México necesitaba toda la información cultural posible, todas las influencias y estilos posibles, todas las tendencias. Pero pensaba en una literatura nacional volcada hacia el habla y los asuntos nacionales. Pimentel se le opondría una noche en el Liceo Hidalgo, pregonando que lo mejor para la literatura mexicana era la calidad, no el localismo.

Pero la idea de Altamirano fue importante. Comenzaríamos a entender con mayor claridad conceptos como imitación, originalidad, y sobre todo, comenzaríamos a considerar a Francia, España, Inglaterra, o Estados Unidos, como otros pueblos, como otras culturas. Desde entonces partirá, descomunal como todos los nacimientos, el afán por definir qué es lo mexicano, qué es nuestra esencia de pueblo, cuál la literatura que ha visto ese dato abstracto y posiblemente irreal de lo mexicano. Al principio fue una orden, un mandato, una preceptiva. Acaso ahora es posible hablar de esta postura sin vehemencia, con la comprensión de que se trata de una conciencia lentamente formulada por algunos hombres de estos pocos siglos de vida mexicana.

II

El concepto literatura mexicana es muy complejo. Bajo él pueden comprenderse por lo menos tres grandes ramas de producción literaria, todas importantes y de compleja y abundante historia: la escrita en latín, la escrita en español y la escrita en varias lenguas indígenas, especialmente en náhuatl. El latín se escribió sin interrupción hasta el apogeo de la literatura de los jesuitas del siglo XVIII, aunque se ha cultivado en nuestros días en traducciones al latín de poesía latinoamericana. En la indígena actualmente se inicia un renacimiento por la creación de alfabetos para varios idiomas como el maya, zapoteco, mixe, tarasco, mazateco, mixteco y otras lenguas más, que constituye, sin duda, tino de los acontecimientos culturales más notables de toda nuestra historia, donde me ha tocado participar entre los mayas de Yucatán.

Ahora bien, durante el siglo XVI concurren varias tradiciones significativas, todas, por supuesto, a partir del apogeo de la España Imperial de esos años. Estas tradiciones conjugan lo más importante del Renacimiento europeo, y de ahí, de la cultura grecolatina. Desde Bataillon sabemos que el pensamiento de Erasmo presidió el de Zumárraga; desde Silvio Zavala, que el de Vasco de Quiroga se inspiró en el de Tomás Moro; Nebrija en Garcés y Luis Vives en Cervantes de Salazar, son, además, un suficiente indicador de que no sólo se iniciaba la vida de la Nueva España con el esplendor de la lengua española, sino con el esplendor del Renacimiento. No es poca la herencia cultural de esos primeros días. Fue tal el ardor que en varios conquistadores, humanistas y frailes despertó Nueva España, que muy pronto convirtieron a Virgilio en profeta de nuestra propia vida: su IV Égloga, leída por los romanos como la profecía del advenimiento de la paz con el tratado de Brindis, después como la profecía de una nueva edad de oro bajo el reinado de Augusto, y luego por los cristianos como la profecía del nacimiento de Cristo, fue vista en el siglo XVI por Vasco de Quiroga como la profecía del pueblo indígena, y en el siglo XVIII, por Diego José Abad, como una profecía ya cumplida en nuestro país, diciendo:

Ignotoque etiam surget gens aurea mundo

(y de un desconocido mundo surgirá

un linaje de oro)

Es decir, del desconocido suelo de Nueva España.

No pueden ser más clásicos los orígenes de nuestra cultura, o mejor, de la cultura europea en nosotros. Estos orígenes, el menos como proyecto cultural, son más que suficientes para que en el siglo pasado Lucas Alamán expresara con orgullo el origen hispano diciendo que en aquella época: “España era la primera nación de Europa, sus armas respetadas por todo el orbe, y estaba en el apogeo de su literatura y sus artes".

Pero estos grandes ideales universales y virgilianos marcaban al mismo tiempo nuestra dependencia. Fuimos lo que Europa deseaba o podía hacer; fuimos hechos, marcados, planeados, planificados, adjetivados, por Europa; fuimos su esperanza renovada. La lengua, la religión, la misión, la grandeza, los honores, los puestos, la vida, provenían de ella. No fuimos un país singular, sino una ampliación de su escenario, por lo cual observó Edmundo O’Gorman que la independencia de nuestros pueblos nunca pudo ser equivalente a la autonomía histórica de nuestros pueblos.

La voluntad de un ser nacional, concepto que es también europeo, ha precisado en México de una larga historia y de actitudes muy diversas. A veces, para soltar los lazos con España; otras, para estrecharlos con Francia; a veces queriendo ser como los norteamericanos; a veces rechazando como perniciosa, desde Alamán hasta Jorge Cuesta, la pretensión misma de independencia cultural, de nacionalismo; a veces, advertidos de que la creación cultural es la conciencia de nuestro pueblo, de nuestro ser. Una parte de esa evolución es el tema de la literatura nacional. No debemos reducir la idea a no querer ser europeos y sólo querer ser mexicanos. Nace por los fracasos de habernos propuesto imitar obras, organizaciones políticas, expresiones educativas. Alguna vez el fracaso nos ha llevado a pensar si no somos algo ya, o si no somos especialmente algo singular en la misma medida que lo son los pueblos cuyo orden político o artístico imitamos. Hemos justificado la imitación por ideas políticas o académicas, por evolución, por la modernidad, por el progreso, por la civilización o por la creencia en un destino de la historia; casi siempre, también, hemos tenido que luchar contra nuestros modelos extranjeros, padecer las armas de las culturas que imitamos: de España, de Francia, de Estados Unidos. Posiblemente en el futuro nos aguarda padecer las armas de las sociedades alternativas que ahora tomamos como modelos. En esta historia de cinco siglos poco importan esas sociedades; importa la tradición que en ella se descubre: la tradición de dependencia de ideas políticas y culturales.

Se ha dicho ya que la independencia dejó al país frente a la realidad de su tiempo, sin el aislamiento de información cultural que predominó en la colonia y España misma. México debe proponerse una organización propia y para ello recurre a Francia y a Estados Unidos, que influirán al grado de convertirse en la medida de nuestros fracasos o aspiraciones. Pero empezamos a sentir el peligro. Especialmente el de Estados Unidos. Justo Sierra advirtió hace cien años que “orillar al gobierno a buscar empréstitos en los Estados Unidos [...] sería el peligro más serio que nuestra nacionalidad hubiese corrido desde la Independencia”. La necesidad de no imitar culturas que después con las armas y el crédito nos dominen, permitió plantearnos no saber a quién imitar mejor, sino qué saber de nosotros, cómo saber lo que somos y hemos sido. Muchos consideraron, a la luz de los grandes orígenes y tradiciones universalistas, que este exótico planteamiento hería el alma profunda de nuestra verdad, de nuestra libertad. Ser mexicanos, ¿a quién puede ocurrírsele semejante idea, cuando la cultura europea o sajona campean sobre todos los pueblos? Pocas veces se había planteado en el concierto de tradiciones en México la posibilidad de esta otra tradición: la nacional. Sonaba infantil, pobre. La poesía estaba llena de hermosos faunos, vinos rojos y espumosos, hombres cosmopolitas soñando en calles parisienses o en bosques ingleses. Para qué descender a México y abandonar lo universal, lo verdaderamente universal: es decir, lo no mexicano. Desde Altamirano y Salado Álvarez, hasta Mariano Azuela o Ermilo Abreu Gómez, fue tomado como caída, pérdida, retroceso. Los ensayos de Samuel Ramos, incluso, que postulan el aprender “a pensar como mexicanos", fueron equivocadamente tomados por Cuesta como apoyo a su posición. Los largos siglos de tradiciones universales habían impreso en el alma de nuestros artistas el sentimiento de pertenecer al mundo, y no a un sitio del mundo.

III

Los temas de nuestros poetas de los siglos XVI y XVII, y que son observables incluso en la poesía del siglo XVIII y aún en los inicios de nuestro siglo XIX, fueron siempre de circunstancia: nacimiento de un principio, muerte de un alto funcionario, entrada de un nuevo Virrey, oficios religiosos, colocaciones de estatuas, etc. Si a esto añadimos la censura rigurosa y el control de información cultural que se fue incrementando con el paso de los siglos, podremos explicarnos, por una parte, que después de la generación de transterrados españoles del siglo XVI, muy pocas figuras relevantes hayamos tenido, y por otra, que nos hayamos adiestrado ciegamente en la imitación de la poesía española. Esto llegó a agotarnos tanto, que la irrupción latina de nuestro siglo XVIII y la imitación francesa del XIX resultaron enriquecedoras.

La primera propuesta consciente de hacer una literatura que engrandeciera a la patria, surgió en el siglo XVIII, y curiosamente en latín, para exhortar a los jóvenes a expresarse con una tersa latinidad, dijo Fabri: “acarreada principalmente del manantial ciceroniano. Esto es lo que primero espera de ustedes nuestra patria amadísima". Id enim a vobis in premis carissima Patria expectat. La independencia obligó a muchos poetas a tratar temas patrióticos (el más natural de todos quizás fue Quintana Roo) pero no a proclamar como programa una literatura nacional. Más adelante, y según Urbina, la contraposición de románticos y clásicos equivaldría a la polaridad de liberales y conservadores. Se ha demostrado lo parcial de esta división maniquea, pero es interesante comprobar que también en México, como en muchos países, el estilo literario llega a tener en momentos de convulsiones políticas marcados rasgos ideológicos. En realidad, si los jesuitas desterrados hubieran permanecido en México, nuestro neoclasicismo o academicismo de ese siglo y del XIX, hubiera sido más robusto y profundo, cómo señaló Octaviano Valdés.

Con el triunfo del gobierno de Juárez, México escucha la primera propuesta de literatura nacional. Hemos mencionado ya a Altamirano; su contendiente en aquella noche del Liceo Hidalgo, Francisco Pimentel, también la propone, a su modo; dan fe sus volúmenes de historia de la literatura escrita en México desde el siglo XVI hasta sus días, y algunos juicios, como sobre Fernando Calderón, de quien afirmó que pudo haber ayudado a crear el teatro nacional en vez de entretenerse en asuntos europeos, o el de que los escritores mexicanos debían volver sus ojos hacia nuestra historia indígena y colonial, hacia nuestras costumbres y nuestra naturaleza. Altamirano reprochaba que nos parecieran más atrayentes los asuntos que ocurren en el Boulevard des Italiens o en el Bois de Boulogne, que los que ocurren en el paseo de Bucareli. Proclamó que la poesía y la novela mexicanas debían ser originales como nuestro suelo y nuestras montañas. Pimentel se apresuró a advertir que no por el rechazo de Europa nos redujéramos al estrecho círculo del provincialismo. Esa polémica se dio en 1886; no quedó registrada, para desgracia de la historia literaria mexicana, pero sabemos que Altamirano defendió la independencia, originalidad y nacionalismo de la literatura que debía crearse en México, y Pimentel defendió el casticismo e impugnó la incorrección y el libertinaje estético: es decir, en términos más actuales, la pureza de la obra de arte.

Gutiérrez Nájera no se pronunció expresamente por ninguna de las posturas, aunque, en los albores del modernismo, confesó que al escritor no podía constreñírsele a tratar sólo asuntos de la patria; debía pedírsele ser sólo un gran escritor. Era consciente de una tradición, según se desprende de la conversación que sostuvo con el joven José Juan Tablada: "Lees mucho a los franceses, ¿verdad? Haces bien; su ejemplo es muy saludable para nosotros; para animarnos a romper viejos moldes. Pero no descuides a los clásicos griegos y latinos, ni a los españoles. Debemos individualizarnos, pero dentro de nuestra tradición literaria." Y agregó que el español podría volver a ser un magnífico idioma aquí, en América.

Diez años después, apareció el importante, brillantísimo y feroz cuestionamiento de Victoriano Salado Álvarez a los creadores de la Revista Moderna. En su arremetida advierte que el cansancio de la cultura francesa y de la literatura europea en los mexicanos es una falsa, servil y artificiosa imitación, puesto que nuestra literatura era tan virgen cogmo nuestra cultura y nuestro paisaje. Un eco de su propuesta se escucha en las sabias consideraciones de Vigil: así como los escritores de Estados Unidos han decidido no ser un “miembro inerte de la literatura inglesa", dijo, nosotros deberíamos explotar nuestra propia vitalidad, volver los ojos hacia nuestro pueblo, sus caracteres, su gente, sus miserias.

Valenzuela y Nervo respondieron en 1897. Nervo fue contundente, y armado de la seguridad que la modernidad proporciona frente a todas las posturas nacionales o populares, replicó que el medio mexicano sólo podría estar al nivel de Guillermo Prieto, y que todo el desarrollo de la nación se había logrado en contra de ese medio y a despecho incluso del criterio popular.

Pero el universo de ideas compartido por Altamirano, Vigil y Salado Álvarez, tendría una historia más prolongada. Urueta diría en un memorable discurso sobre Juárez que:

Es creencia comunísima que no tenemos en nuestros anales patrios un solo hecho de universal trascendencia, que nuestros martirios y nuestros triunfos son triunfos y martirios puramente nacionales. La Revolución Francesa, se dice, es un hecho universal; la Reforma Mexicana es un hecho local. No comprendo la historia con tan mezquina filosofía. El progreso no se mutila. Todo está encadenado, todo tiene su ley. El movimiento de un astro coopera a la armonía del universo; el movimiento de un pueblo coopera a la armonía de la humanidad.

Mariano Azuela sería consciente de esto al señalar que cuando se imita más o menos bien entre nosotros a algún autor moderno, “se arma gran alharaca diciendo que ahora sí ya tenemos la novela que tanta falta nos estaba haciendo”. Agregaba que nuestra realidad debe captarse en su intimidad, y no creer que se le supera evadiéndola. “De allí tantos aspavientos de asco al realismo, tanto desdén por el regionalismo y el nacionalismo auténticos [...]”

Ermilo Abreu Gómez agregó otros datos a esta postura. En carta a Torres Bodet, denuncia la parcialidad con que actuaba el grupo de Contemporáneos e indica que por escribir sólo para los "convidados al festín urbano", la originalidad tiende en ellos "al exotismo, a la renovación puramente formal”. En un país de tanta diversidad étnica, regional, social, histórica, aún sin unidad profunda ni equilibro, pensaba que la literatura debía comprender estos procesos y no darles la espalda en aras de una modernidad literaria. Es decir, a la “actualidad" extranjera, considerada como referente de la modernidad, oponía la "actualidad” de la situación del país, como referente del compromiso de la literatura nacional. En vano dirige una carta a Alfonso Reyes pidiendo que se declare por una posición o por otra, si bien reconocemos que Reyes soñaba con emprender una serie de trabajos bajo la divisa “en busca del alma nacional", cuya primera y lejana muestra fue la Visión de Anáhuac. La universalidad de Reyes abriría cauces menos mexicanistas en su obra, pero no menos fundamentales para nuestra cultura.

La respuesta de Jorge Cuesta a la posición de Abreu Gómez la hemos mencionado en varios momentos de este discurso. Pero ahora es necesario recordar tres de sus observaciones. La primera, a propósito de la actitud extranjerizante, que en la cultura mexicana predomina el desarraigo y el aislamiento intelectual, porque “es el sentimiento colectivo lo que nos despersonaliza y nos convierte en extranjeros de nosotros mismos”, aguda observación en que la universalidad de nuestra cultura se liga al sentimiento, quizás en círculo vicioso, del aislamiento y desarraigo. Segundo, la observación lapidaria de que la “Tradición no se preserva, sino vive". Por ello, la preocupación de conservar “tradiciones” es artificiosa y vana. A este propósito podemos recordar que no hay ruptura de tradición en estricto sentido, sino interferencias o adopciones de otras tradiciones. Esto es, una tradición no se transmite en el vacío, tampoco maquinal ni aisladamente; forma parte de una serie de tradiciones en que una presiona o ilumina sobre otras, hasta fundirse finalmente a lo largo de siglos, de pueblos, de oleadas de pueblos. Una tradición aparentemente ajena, puede ser parte, además de su rango universal, también de un pueblo. En ese sentido, Cuesta puede afirmar que la tradición del clasicismo francés es naturalmente mexicana, y también en este sentido Méndez Planearte puede concluir, con tal justicia, que “el humanismo grecolatino es una de nuestras más hondas y fecundas raíces”. Por último, Cuesta afirma con toda verdad, que el arte, su rigor, su excelencia, no podrá ser medido nunca por la nacionalidad de que participe, sino la nacionalidad será medida por la excelencia del arte que posea.

Desde este punto de vista, Samuel Ramos aspiraba a una futura cultura mexicana, pero no entendida como original o distinta de las demás, ni tampoco como europeísmo falso. Ramos entendía que esa cultura mexicana, capaz de expresar “nuestra alma’’, sólo podría surgir al "relacionar la cultura con la vida”, al hacerla nuestra porque conviviese con nosotros. Es decir, la tradición es lo que vive, no lo que se prescribe; será lo que constituya nuestra real cultura, no la que definamos o limitemos ideológicamente; será europea, y al mismo tiempo nuestra. Era una posición paralela a la de los escritores nacionalistas, que reclaman como necesario unir la literatura a nuestra realidad.

José Rubén Romero afirmó, además, que nuestra mejor narrativa era realista no sólo por vocación, sino por la forma en que la vida y los personajes llegan a la pluma de los autores, y que no se había creado aún un personaje, una gran figura, un hecho, cuya dimensión, creada, no copiada, nos incluyera a todos. Años después, sabiamente, Octavio Paz explicaría:

Los mexicanos no hemos creado una Forma que nos exprese... la mexicanidad no se puede identificar con ninguna forma o tendencia histórica concreta: es una oscilación entre varios proyectos universales, sucesivamente trasplantados o impuestos... La mexicanidad... es una manera de no ser nosotros mismos, una reiterada manera de ser y vivir otra cosa.

IV

Es posible que los momentos en que se reconoce al indígena presencia política o histórica, estemos cerca de lo mexicano. La conciencia de la dignidad del indio como parte ele la historia de la patria, quizá sea el descubrimiento de México. Cuando esto ocurrió en los jesuitas del siglo XVIII, tuvimos también, por vez primera, la capacidad de enjuiciar lo que no somos, de enjuiciar a Europa, de enjuiciar el mundo. Pero la idea de los antiguos conquistadores de que nuestros indígenas no son seres racionales aún subsiste en varias partes de nuestra República. Conviven ahora muchas de las corrientes de pensamiento de nuestra historia. América, para los españoles, y después para algunos criollos, no era tanto una pasión patria, como un asunto de intereses. El estudio de Elsa Cecilia Frost en este sentido es capital para entender la evolución y el sustrato claramente criollo que se desprende de su análisis en la Revolución de 1910, en la llamada novela de la Revolución y aun en el muralismo nacionalista. Nuestro tema supone estos procesos históricos previos, pero de manera fundamental, también la evolución de procesos de la cultura y la educación. Primero, por formularse como un reconocimiento histórico de lo que puede producirse culturalmente en nuestro territorio ante la crítica europea que la subestima; segundo, porque defienden no sólo el engrandecimiento de la patria, sino su engrandecimiento mediante la educación.

Clavijero señala, siguiendo las opiniones de grandes frailes de siglos anteriores, que la inferioridad con que Europa ve a nuestros pueblos no proviene de las condiciones geográficas o congénitas de los pobladores, sino de factores sociales que la educación puede corregir. Justo Sierra es un hito importante en ese aspecto: sienta las bases de la educación como elemento primordial para la liberación del país, en contra del gabinete económico de aquel tiempo, cuya cabeza era Limantour, al finalizar el año de 1907. Ahora creemos que la educación es un instrumento que puede adecuarse y planificarse conforme las necesidades de la industrialización del país. Fernando Salmerón ha advertido que puede considerarse así a la educación para un desarrollo industrial específico, pero que ella es, en realidad, la condición de todo proceso de desarrollo social. Escribió:

la productividad no puede ser el único criterio de la educación, porque ésta produce otros rendimientos relativos a la formación del hombre, a la integración de su personalidad, a la capacitación para el ejercicio de la libertad, a la maduración de todas sus potencias espirituales, que ya no pueden ser medidos en términos de economía.

La educación se desliga de su contexto nacional y creemos que es tan manipulable como un instrumento de importación, sin cultura, sin identidad. Creemos que la técnica aplicada no tiene ninguna relación, más que accidental, con la sujeción económica de los países de que dependemos; y que no requiere de una ciencia teórica propia, de cambios culturales en nosotros, igual que en el siglo XIX creímos que los sistemas políticos eran independientes de la historia social de los pueblos. Cultura aquí, como ayer, como siempre, no es algo que pueda someterse al silencio para construir reinados puros. La cultura, como la descubre el antropólogo contemporáneo, no es un proyecto gubernamental, partidista, eclesiástico, económico; es la conciencia de los pueblos, es la identidad de los pueblos, el alma de los pueblos. Y de esta vida participa la validez, el sentido, la condición previa del planteamiento de una literatura nacional.

V

Con estas últimas páginas, me propongo terminar este largo discurso.

Antonio Castro Leal dijo que la lengua nace y prospera por los pueblos y los poetas, y que se empobrece cuando el pueblo no tiene una vida activa y plena, o cuando carece de poetas que lo expresen. De una manera semejante pensó Eliot, pero agregó que a ese empobrecimiento podría seguir el de la cultura de ese pueblo y su desaparición bajo culturas más fuertes. Si entre nosotros el tema de una literatura nacional se ha distinguido por un impulso de fuerza, de polémica, en Eliot, en cambio, es visto como hecho permanente y universal; definió al clásico como aquel en quien "todo el genio de un pueblo esté latente”, porque expresa al máximo "el carácter de ese pueblo’’. De aquí pensó que una obra es universal cuando además de esa plenitud en su propia lengua tiene igual significación ante varias literaturas extranjeras. Eliot presenció una conciencia definida de los europeos y de sus lenguas; en nuestro caso, debían transcurrir muchos siglos para que fuera posible contemplarnos como un solo pueblo. Estamos en el terreno complejo del concepto de tradición. Aquí son tan importantes las culturas antiguas y contemporáneas, como los pensadores, investigadores y críticos. El desarrollo político, el desarrollo social, las condiciones de educación, las referencias culturales, la información, crean el panorama del que brota el pensador, el político, el artista. Es imposible plantear una mexicanidad sin una realidad que la soporte y la haga factible, la haga imaginable.

Ahora bien, la tradición no es inmutable; es lo que cambia, lo que avanza. Pedro Salinas dice que así como en un prado nos inclinamos sobre un estado presente de la tradición geológica, así, en cualquier espacio cultural en que nos apoyemos: “se vive sobre profundidades, las de la tradición". Y agrega que además de la tradición en que conviven griegos, latinos, hebreos, árabes, españoles, hay otra que no se adquiere por el estudio: la tradición analfabética de los pueblos, de las regiones, que nos penetra en el aire, en los sentimientos, en la moral, el amor, el idioma. Esa otra tradición, que es un sentido de la vida, es la individualidad de los pueblos, de las regiones, de las familias que como los árboles o el paisaje radica en ese sitio y no en otro. Su descubrimiento corresponde a todos los hombres, a todas las vidas. Entre esto y la tradición culta que se ha discutido en México a lo largo de siglos, dice Salinas: “Entre esas dos líneas paralelas, cabe todo el tránsito de los hombres por los siglos”. Y explica: “El hombre inmerso en la tradición no sabe más; es más, porque ella, al multiplicarle las posibilidades de ser, le multiplica su potencia de ser“.

A ambas líneas pertenecemos; son los linderos territoriales que nos definen. Pero la Tradición, dijimos, no es una transmisión continua y mecánica. Es el acto del presente hacia el pasado. En la tradición buscamos un elemento a veces vago pero siempre puro que llamamos clásico. La tradición y su legado, lo clásico, es siempre la renovación del pasado; es decir la voluntad de asumir el pasado: algo que se da a sí mismo el que la mira, no el que la desconoce. Son hechos de conocimiento, no de ignorancia, pues el pasado lo es en tanto que el conocimiento lo hace actual, real, presente; la tradición es un cierto orden, una propuesta de lógica interna, de claridad, de ese pasado. Tradición es nuestra explicación actual. A veces nos parece que hay rupturas de tradición, cuando especialmente se trata de épocas de "modernidad", pero más que de ruptura, se trata de la adopción consciente de otras tradiciones.

Volcados hacia España, Francia o los dominios sajones, no siempre entendemos que somos lo que aquí vivimos; y que debemos, y podemos, comprender lo que aquí vivimos. La diferencia entre ver el país como un botín y verlo como un compromiso de construcción, es posiblemente la misma que media entre la conciencia de una tradición y la inconsciencia histórica. Escribir para nosotros, para los que junto a nosotros viven, para los que vivirán en los mismos sitios que nosotros hemos amado y recorrido, puede ser también la diferencia entre la conciencia que nos hace ser de un sitio o no ser de ninguno.

Ambas tradiciones, las cultas y las de cada región y cada pueblo, son, pues, la capacidad de asumir, por voluntad, para ser lo que somos, lo que otros fueron. “¿Tenemos tradición en México?" equivale a “¿Tenemos voluntad de reconocer en México una literatura?" El silencio de grupos cerrados nos pesa desde hace siglos. La falta en todas nuestras Universidades de Licenciaturas en Letras Mexicanas nos daña. Sánchez de Tagle escribía en 1805 que en México se procura hundir en el olvido a quien muestra que está instruido en algo. Pimentel afirmaba en 1887 que entre nosotros se califica a un autor por sus opiniones políticas, de manera que los de su partido le ensalzan hasta el ridículo y sus contrincantes lo deprimen hasta el exceso. Tablada recuerda que la palabra decadente le fue aplicada como estigma cuando tenía veinte años. Ermilo Abreu Gómez se queja ante Alfonso Reyes de cómo grupos con medios de difusión a su alcance suprimen nombres y ofrecen como el total de la literatura mexicana el contenido de uno de sus sectores. A poetas que han sido olvidados toda su vida y que cuarenta años después son reconocidos, se les reprocha su prestigio, y a poetas que han sido fundamentales en nuestra patria se les quema en efigie. La vida de grupos arrogantes quiere ser única, ahora y ayer; es decir, sin historia. No quieren integrar otro momento; quieren ser el único momento. Quieren ser ahistóricos, sin tradición.

Todos los escritores son la expresión mexicana; su literatura es la que se escribe, no la que nos prescriben. No podemos definirla como regla de conducta ideológica o estética. Se deben a la plenitud de la experiencia individual y social, emocional e histórica, pasional e intelectual, que constituya la realidad de su amor, realidad más amplia que las definiciones comprendidas en catecismos de iglesias y de partidos. Es la vasta memoria social en que nuestras vidas despliegan cada una de sus asombrosas y complejas facetas eróticas, religiosas, familiares, solitarias.

La literatura nacional, como propuesta, como necesidad, como historia, quiere habitar para siempre lo que es el espacio de nuestros pueblos, penetrar en su vida, en su conciencia y abrirla, entregarla obra vez a sí misma. Homero lo hizo en Grecia; Virgilio con el Lacio; Isaías, Jeremías y David con Israel; Joyce con Irlanda; Faulkner con el sur de Estados Unidos; Guimarães con el serton Brasileño; Bosch con Dominicana; Yáñez y Rulfo con Jalisco; Dos Pasos con Manhattan; Withman con un país. La recuperación, la ocupación, si así me permiten llamar a lo que los escritores que he citado hicieron con sus regiones, la ocupación literaria, decía, de nuestro país, no abarca aún todo nuestro territorio, todos nuestros hombres, almas, costas, sierras, minas, ciudades. Ella descubrirá la oculta verdad humana de nuestros pueblos, de nuestra vida, de nuestro ser. Y esa verdad poseída, ese conocimiento de nosotros, esa línea de conocimiento que avance como contenido de nuestra literatura, es lo que hará de ella una literatura mexicana. Es el encuentro del mundo; el encuentro en que formamos parte del conocimiento, de la humanidad.

Así la literatura descubre la identidad del mundo. Así cada región se convierte en un patrimonio de todos. Así nuestra voluntad de ser escritores de México se transforma en la capacidad de entregar la verdad de una parte, interna e intensa, pura, completa, del universo mismo. Somos nosotros mismos lo que tenemos para ofrecer al mundo.

Respuesta al discurso de ingreso de don Carlos Montemayor por Rubén Bonifaz Nuño

Poseedor, desde muy temprano, de las herramientas del conocimiento, Carlos Montemayor las ha utilizado en la consumación de la conciencia que es al mismo tiempo la primera y la última.

Conócete a ti mismo, escribió el dios en los muros sagrados. El conocimiento de sí mismo que el hombre sea poderoso a adquirir, traerá de suyo el conocimiento del mundo. Ambos son, en último extremo, uno solo.

Me ha tocado la fortuna de asistir al cultivo que Carlos Montemayor ha ido haciendo de sus herramientas vitales; de lo que el pulimento ha quitado de las mismas; de aquello que el desarrollo esencial les ha añadido para perfeccionarlas.

Como quien afila una espada, o endereza una vara, o pule una moneda o purifica un cáliz, Carlos Montemayor, por medio de aquellas herramientas, ha afirmado cuanto es él mismo; cuanto tiene ser en él; y rige así sus movimientos, su corazón, su pensamiento, su voluntad.

Formado inicialmente —actos de un primer rito de iniciación— en el hebreo de los textos bíblicos, encontró en éstos el concepto de la universalidad.

Aliado y servidor de la divinidad, el hombre se fortalece y aumenta dentro de ella.

Fueron después las lumbres de los que acostumbramos llamar clásicos nuestros: el griego Homero, de Hesíodo, de Arquíloco, de Calímaco, de Safo; el latín de Virgilio, de Lucrecio, de Catulo.

De griegos y romanos, aprendió la gloria del hombre en su individualidad, como centro y como formación solidaria, como fuente de la integración política.

La Biblia, los autores grecolatinos, hacen el tronco de una tradición; la del idioma que hablamos.

De este modo natural, recorriendo el curso fecundo que sube por las raíces, Carlos Montemayor ha llegado a la constitución central de ese tronco y, siguiendo éste, a los altos follajes y a la riqueza de los frutos.

Y ha comprendido a Manrique, a Quevedo, a Fray Luis y San Juan, a Góngora y Garcilaso, y los ha situado con sus antecedentes, en el mundo actual, donde se acompañan por quienes en el tiempo y el espacio los han seguido y los han justificado.

Por otra parte, Carlos Montemayor ha nacido, existe en un ámbito donde una púa de esa tradición fue injertada, y vino a enriquecer y a modificar una tradición distinta: la de los hombres que originalmente habitaron nuestro suelo; que lo sembraron de simientes que jamás habrán de desaparecer.

Como en los restos celestes de sus monumentos y sus ciudades, está en nosotros el espíritu de esa tradición ennoblecedora.

Y Carlos Montemayor se ha aplicado a hacerla en sí mismo objeto de vida y conciencia.

Individual y universal, comunicante y solidario, conocedor de sí, vierte hacia afuera su mirada más profunda, y se encuentra rodeado por quienes, con él, constituyen un pueblo.

Sabe que él ha de responder por ese pueblo que, a su vez, por él es responsable.

Y se sumerge en su historia, que es la de su cultura, para comprender la medida del compromiso que por aquella responsabilidad le corresponde.

Es el compromiso en la cultura, abarcada desde sus gérmenes primeros hasta sus producciones últimas. Y Carlos Montemayor actúa de acuerdo con él.

Escritor y maestro, divulgador y creador, hace crecer de continuo de tales campos su acción incesante.

Quien se ocupe de contar los resultados sensibles de esa acción, no podrá menos de mostrarse sorprendido por su calidad y su número.

Cátedras, conferencias, lecturas, traducciones, artículos, ensayos, prólogos, libros. Aquí y fuera de aquí.

Y en todos, en el fondo y en la superficie, la preocupación por lo humano; el sentido de la salvación del hombre, aquella por la cual empeña su combate sin tregua.

Carlos Montemayor, ensayista, crítico, cuentista, autor de novelas, es, antes que todo, poeta.

Esa cualidad no solamente define sus libros Abril y oíros poemas y Finisterra, sino que ya traduzca y estudie a Safo y a Mimnermo, a Lêdo Îvo, a Camõens o a Pessoa, a Catulo y a Virgilio; ya analice a Séneca, a Esquilo, a Pound o a Huidobro, la Cábala o el Evangelio, a Quevedo o a Gorostiza; ya se manifieste en la narración, en el cuento o la novela, como en Las minas del retorno, Las llaves de Urgell, Mal de piedra; ya sea el maestro que enseña las artes de la escritura o al análisis lingüístico, o el que simplifica los ambages de la investigación documental; ya se ocupe en comunicar sus descubrimientos en la literatura hispanoamericana o la griega, se revela de continuo como poeta. De allí su poder de transmitir y educar.

Y siempre, en su humildad, se complace en decir que nada ha enseñado; que los alumnos todo lo sabían ya antes de empezar a escucharlo.

Versificador y prosista —ambas, en él, manifestaciones poéticas— su empeño es plasmar en palabras la realidad del hombre.

El hombre concreto, habitante de una casa determinada que en una ciudad determinada se abre sobre determinada calle.

De esa particularidad parte hacia una cabal generalidad. Porque sólo el hombre concreto, aquel que como tal se conoce y actúa, puede alcanzar el ser universal.

Acabamos de escucharlo. Sabemos ahora su concepción de lo que la tradición literaria es entre nosotros; nos han iluminado sus ideas acerca de nosotros mismos como nación y como pueblo, y de la cultura en cuya defensa nos compromete.

Y aquí ha tocado un asunto sobre cuya importancia definitiva ha venido insistiendo en los últimos tiempos.

La obligación de hacer ver nuestra necesidad actual de batallar por la protección de los valores del humanismo, ahora en riesgo de perecer de asfixia bajo la mole de secundarias importaciones tecnológicas.

La literatura es en sí acción política, nos ha dicho Carlos Montemayor.

Acción de análisis y síntesis de conductas de relación en la colectividad; acción de gobierno.

Y con esa acción, la búsqueda de la justicia, el bien, la independencia, los valores todos que forman el sustento de la conciencia individual y social.

Humanista en el supremo sentido de la palabra, sabedor de que el hombre es medida de las cosas, de que el hombre ha de considerar propio cuanto es de los hombres, Carlos Montemayor nos ha hablado de los orígenes y la actualidad de su compromiso.

Y al escucharlo, hemos comprendido tal vez que los hechos fundamentales de que haya construido en sí la sabiduría con las normas de las más altas disciplinas, y de que haya edificado en su interior una clara solidez; que el hecho de que conozca el hebreo, el griego y el latín y sea capaz de penetrar los secretos de media docena de lenguas modernas; el hecho de que haya publicado un amplio conjunto de libros insignes en prosa y en verso, y el de que su trabajo interno se haya manifestado en obras que ya van siendo difíciles de contar; hemos comprendido, pues, que tales hechos, fundamentales para esta Casa, cobran en Carlos Montemayor su validez principal por el sentido que él les da; el sentido de simples herramientas para conseguir elevados valores morales; de herramientas que hacia estos valores encaminan su esfuerzo, guiadas por un decidido impulso de vencer.

Y vemos que las herramientas, por nobles que sean, pasan a un plano de segundo orden si se comparan con los fines a cuya realización son dirigidas.

Así, sus obras, tan consistentes y variadas, se presentan sólo como una muestra del bien que él ha de consolidar en lo porvenir.

Él lo ha dicho: la tradición comprendida en lo que es, nos dará la comprensión de lo que somos; el pasado en el cual podemos reconocernos, hace la definición y el sentido de cuanto somos y seremos.

Y sobre estos pensamientos, sobre estas palabras, él funda el presente por cuya verdad lo nuestro se convertirá en la tradición del futuro.

Porque desde siglos ha trabajado sobre sí; aumentado o suprimiendo; dando filo o pulimento o rectitud o pureza a los utensilios de lo humano, Carlos Montemayor se conoce a sí mismo.

Porque a sí mismo se conoce, conoce a los demás; universal y único, individual y solidario, comprende, así, su deber, y lo cumple.

Hombre de cultura, se compromete en la defensa y el fomento de ésta, en la definición de su verdad, comprendida como medio de salvación, y al hacerlo nos compromete, pues se convierte en ejemplo y orientación hacia el cumplimiento de ineludibles deberes actuales.

Así, lo recibe ahora nuestra Casa. Logrado y actuante. Pero, a la vez, como esperanza de futuras consecuciones.

Allí está, firme y estable, sin necesidad de optimistas y humillantes concesiones, la obra ilustre que ha realizado.

Está aquí su compromiso para el presente y el futuro. Sea, pues, bienvenido.

Que el idioma nuestro, la más sólida cimentación de México, encuentre aquí, con su auxilio, renovados estímulos en su función de herramental y definidor de la humana conciencia.

Donceles #66,

Centro Histórico,

alcaldía Cuauhtémoc,

Ciudad de México,

06010.

(+52)55 5208 2526

® 2024 Academia Mexicana de la Lengua