Multimedia

Ceremonia de ingreso de don Edmundo O'Gorman

Presídium

Discurso de ingreso:

Meditaciones sobre el criollismo

Señor director de la Academia, don Francisco Monterde;

Señores académicos, señoras y señores:

No porque la cortesía lo obligue es menos sincero mi agradecimiento a quienes tuvieron a bien apoyar mi ingreso con su voto, y particularmente a los señores Bonifaz, Fernández, León-Portilla y Novo, mis admirados amigos y padrinos. Y a este testimonio de gratitud, vaya adjunto el de mi conmovido sentimiento por el honor que recibo al verme individuo de número en esta Academia, siendo, como soy, individuo de número escaso de merecimientos.

Es ésta, para mí, ocasión de alegría, pero teñida de tristeza, porque es de estatuto que estos ingresos siempre vengan enlutados por la muerte del antecesor, la del señor don Manuel Romero de Terreros en el presente caso.

También mi obligación de hacer su elogio es de estatuto; tarea grata por el sujeto y de fácil desempeño por el volumen y calidad de su obra. Me hallo, sin embargo, con un impedimento, y es que en cuanto dijere habría inútil redundancia, puesto que aún está fresca en la memoria la exhaustiva disertación sobre Romero de Terreros leída por Justino Fernández con motivo de su reciente ingreso (19 de junio de 1970) a la Academia Mexicana de la Historia. Y si por acaso algo se le escapó, allí están el discurso que el propio don Justino pronunció en sesión (6 de diciembre de 1968) de esta Academia; los nueve eruditos y sabios estudios reunidos en los Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas (vol. x, núm. 38, 1969), y una muy completa bibliografía (Boletín Bibliográfico, Secretaría de Hacienda, núm. 330, 1 de noviembre de 1965).

¿Qué hacer? No, ciertamente, salir del paso con la indignidad de servirles como mío el recalentado guiso de cocina ajena; y decidí que lo decente y lo que más hubiera tolerado la reconocida modestia de Romero de Terreros, era dejar aquí constancia de mi adhesión a los justos elogios y certeros juicios que, acerca de su persona y de su obra, encierran aquellos discursos y estudios a que antes hice referencia. De ese modo, ni hago trampa, ni abrumo con lo consabido, que seguramente lo es para todo mi auditorio.

Pero no terminaré sin poner algo de mi cosecha, aunque sea algo de interés muy personal. Don Manuel fue amigo de mi familia y muy particular de mi padre, a quien solía visitar con especial afecto por el amor que en común profesaron al arte colonial y a las letras inglesas. Esa amistad me incita a añadir al honor de ocupar la silla que fue en esta Academia la de don Manuel Romero de Terreros un tierno recuerdo del gentil estilo de vida en que se nutrió mi infancia, y del cual fue don Manuel espejo tan preclaro. Vástago él de ilustre casa criolla, dedico a su recuerdo las siguientes Meditaciones sobre el criollismo.

1

Extraño, por desgracia, a los arcanos de la creación y crítica literarias; a los vuelos poéticos y a los menesteres de la filología y a las exquisiteces gramaticales, no fue fácil elegir el tema para una disertación que aspira a ser el pasaporte de mi ingreso definitivo a la Academia Mexicana de la Lengua. Sobrelleve conmigo, pues, la responsabilidad del atrevimiento el benévolo optimismo de quienes, entre ustedes, señores académicos, creyeron discernir en mí un sujeto idóneo para recibir tan señalado honor.

Condicionado mi espíritu por toda una vida dedicada a los estudios históricos, malamente podía atreverme a tentar fortuna en otros terrenos, pese a mi deseo de ocuparme en asunto vinculado de algún modo a los intereses de la literatura; y por esa inquietud di en reparar que en ciertas coyunturas históricas el cultivo de las bellas letras cobra inusitada primacía por la encomienda que se les hace ante determinadas exigencias de la vida. Recordé que en el origen de todos los pueblos aparece tan singular fenómeno, y ello me despertó a considerar que los anales de nuestro pasado colonial registran un largo periodo de predominancia literaria que bien podría ser síntoma de algún extraordinario vuelco en el proceso histórico novohispano. La referencia es clara, porque sería injuria no suponer en mi auditorio la perspicacia para comprender que he aludido a nuestra edad barroca, cuyo caudal de poesía y prosa da testimonio del fervor literario que la caracteriza.

No parece temerario pensar, en efecto, que rasgo tan peculiar oculte un secreto de alto rango histórico; pero lo cierto es que se ha hecho poco por descubrirlo, ya que el interés en aquella rica floración literaria no ha trascendido los límites de la crítica especializada, sorda al aviso de que en literatura, como en todo arte, el estilo acusa necesidades vitales y no es mero accidente más o menos afortunado.

Apenas hace falta recordar, en efecto, la invencible repugnancia que provocaba en los críticos el culteranismo de las letras de aquella época, tan deudoras de Góngora, su ángel tutelar. Amparados, críticos e historiadores, en los preceptos del inapelable don Marcelino Menéndez y Pelayo, interpusieron una pantalla que sólo permitía ver en nuestra tradición barroca lo que sólo es capaz de discernir en ella un miope racionalismo, el enemigo nato del amaneramiento, o sea de la esencia misma del arte que, si algo es, es rebelión contra ese decirle al pan, pan, y al vino, vino, tan recomendado por quienes ignoran la suprema misión del artista. Y fue así como, por largos años, no se pudo ver en aquella frondosa mitología verbal del ingenio criollo, sino extravagancia de dicción, estrafalario rebuscamiento, alambicado eufemismo, delirante hipérbole y enrevesada tenebrosidad de la metáfora. En tan indiscriminada condenación de la que apenas se salvó, por orgullo nacionalista, lo menos bueno de Juana Inés de la Cruz, no anduvo ausente la pereza, porque, a decir verdad, aquellos versos y sermones que tanto halagaban los oídos de nuestros abuelos novohispanos, piden concentrada atención y no poca diligencia para salvar los escollos que ofrecen, no siempre transparentes aun para sus autores. El reparo, sin embargo, es inatendible, porque el grado de dificultad en la contemplación y aprecio de la obra de arte no es criterio válido para juzgarla, como no lo es, en el enunciado de una fórmula matemática, el grado de su belleza. Pero además y particularmente en el arte barroco, la penumbra de los espacios, los oscuros en las metáforas y las sombras de la expresión oblicua son arbitrios indispensables para la transfiguración de la realidad sensible, su objetivo supremo. Y de la misma manera que a la congregación de los fieles no le era necesario desentrañar el reto a la gravedad simbolizado en los estípites, para poder abandonarse al dorado embrujo del mundo sobrenatural de los retablos, así tampoco requería descifrar las metáforas de un sermón o de un poema para participar en el orgullo que le inspiraba al autor la opulencia sin par de la ciudad, o en el deleite con que narraba el inmenso favor guadalupano.

Cierto, en instancia posterior, aquella sentencia tan adversa a la literatura barroca fue revisada y revocada; y a este propósito el reconocimiento obliga a tributar un recuerdo de gratitud al padre Alfonso Méndez Plancarte como quien, entre nosotros, más pugnó por enmendar el entuerto en su benemérita antología de poetas novohispanos. Pero, ceñida la reivindicación a la esfera de los valores literarios, no ha bastado para superar la idea de que el conceptismo de la Nueva España fue simple contagio de una moda importada de la metrópoli, un suceso meramente epidérmico y pasajero. Ha habido un obstáculo, pues, para que el historiador de las ideas se preocupe por el problema que, de otro modo, no podría menos de suscitar tan sobresaliente acontecimiento, y así la pregunta acerca del papel que debió desempeñar la literatura barroca en el desarrollo del proceso histórico de la Nueva España permanece poco menos que inédita.

Tal el problema que quiero examinar, pero como es obvio que su solución requiere emprender un largo rodeo en busca de una idea acerca de la Nueva España y de su historia, podré estimarme afortunado si acierto en sólo abrir una brecha en el asedio a tan formidable fortaleza.

2

Tan familiar nos es el nombre de Nueva España, que pocos serán quienes abriguen duda respecto a la seguridad de tener una idea clara y distinta acerca de ella. Pero en esto, como en tantos otros casos similares, somos víctimas del equívoco en suponer que las ideas que tenemos sobre un objeto lo son acerca de ese objeto en cuanto tal. Pensamos, por ejemplo, que la Nueva España fue una colonia organizada como virreinato; que reconoce como origen las ambiciones del imperialismo español, o bien, que es el antecedente inmediato de la nación mexicana. Estas ideas, es cierto, implican al ser novohispano, pero no por eso aclaran cuál es su estructura, y así advertimos con sorpresa nuestra ignorancia respecto a un ente del que tanto sabemos, menos lo que es. Veamos si podemos contribuir a despejar la inusitada incógnita.

Empecemos por advertir que la Nueva España no es una mera cosa, como lo son el papel en el que escribo, un trozo de mármol o una estrella. Es un ente histórico que a semejanza del hombre, su creador, tiene un ser físico y tiene un ser moral. Es, pues, un ente dotado, digámoslo así, de cuerpo y de espíritu, y su ser, por lo tanto, arraiga en dos esferas claramente diferenciables: la de la naturaleza y la de la historia. Examinemos, por su orden, ambos aspectos.

3

En su aspecto corporal, es decir, por el trozo del globo terrestre que se le atribuyó como suyo, la Nueva España fue una parte del continente americano. Si, por lo tanto, aclaramos cómo quedó constituido en su ser corporal ese continente, habremos aclarado lo mismo respecto al ser novohispano.

En otro lugar[1] estudiamos aquella cuestión, y aquí bastará recordar que al advertirse, después de un largo forcejeo mental, que las tierras halladas por Colón y otros exploradores no pertenecían a ninguna de las tres partes que hasta entonces integraban el mundo, se afirmó que, por su esencia, esas tierras eran idénticas a las de los continentes antes conocidos, pese a las diferencias y novedades en su fauna, su flora, sus hombres y demás particularidades de naturaleza. Se trataba, pues, simple y sencillamente de una porción, antes ignorada, de un mismo y único universo. De esta suerte, todo lo peculiar, todo lo especial y característico de la naturaleza americana quedó relegado a la condición de mero accidente; y como en esa idea fueron engendrados esos entes históricos que, como la Nueva España, brotaron en suelo americano, quedaron constituidos en su ser corporal de acuerdo con esa manera de entender la realidad de la naturaleza. En suma, en el aspecto físico, el ser de la Nueva España no ofrece nada que lo distinga, en esencia, del ser de cualquier otra entidad histórica, porque sus circunstancias específicas siempre se conciben como accidentes que no pueden afectarlo. La idea nada tiene de extraña: es la misma que aplicamos respecto al ser corporal de los hombres, de manera que si bien uno es bello y otro deforme, uno enano y otro gigante, estimamos que se trata de accidentes que en nada afectan la esencia de lo humano en que, según se piensa, todos participan por igual.

4

Otra cosa acontece respecto al ser moral de los entes históricos, porque es obvio que aquellos accidentes físicos se convierten en circunstancias individuales que, de un modo u otro, afectan la vida del ente en cuestión, y por lo tanto, su ser. En efecto, si, por esencia humana, es igual que una mujer sea bella o fea, educada o grosera, indudablemente no es lo mismo por lo que toca a su vida, y así vemos que las circunstancias peculiares a un ente histórico no pueden ser ajenas a su ser, puesto que es lo que va siendo en su vida.

Sin perder de vista esa fundamental determinación, consideremos ahora la dramática coyuntura en que fue originalmente constituido el ser de la Nueva España en su aspecto moral o histórico.

Pues bien, como los demás entes de igual especie que surgieron en el Nuevo Mundo a resultas de las empresas conquistadoras y colonizadoras europeas, su ser se originó por trasplante de la civilización occidental. Pero a diferencia de los derivados del tronco anglosajón, constituidos en la libertad de desarrollar el legado europeo en formas y costumbres adecuadas al nuevo ambiente,[2] los provenientes de raíz hispánica fueron constituidos a manera de copias del modelo metropolitano. Quiere esto decir que, desde su origen, las colonias inglesas en el Nuevo Mundo fueron americanas en la constitución de su ser histórico, por más que estuvieren políticamente adscritas a la corona inglesa; mientras que las hispánicas, como réplicas de España, fueron entidades europeas, por más que estuvieren geográficamente adscritas al Nuevo Mundo.

Ahora bien, decir que fueron entidades europeas, pese a la ubicación americana, equivale a decir que sus circunstancias peculiares le resultaban ajenas a su ser. Pero esto, según ya indicamos, es un absurdo, puesto que el ser de un ente histórico es lo que va siendo de acuerdo con sus circunstancias. Se trata, permítaseme la expresión, de un perro ontológico en barrio ajeno; y así descubrimos la insólita pero verdadera imagen de la Nueva España en su constitución primigenia como una España ultramarina ubicada, sí, en el Nuevo Mundo, pero no radicada en él; de una España en América y no de América, lo que no es, ni con mucho, lo mismo.

5

Pero si esa fue la situación original constitutiva de la Nueva España ¿en qué consistió su historia?

Pues bien, es claro que, de subsistir semejante situación, estaríamos frente a un caso de parálisis histórica motivada por el extrañamiento entre el ser de un ente y las circunstancias en que puede realizar sus posibilidades, o si se prefiere, en que está llamado a desarrollar su vida. Y así, el absurdo de la situación ontológica original se traduce en el absurdo de la situación histórica original de un ente que, capaz por su índole de tener historia, es incapaz de tenerla por la condición de sus circunstancias. El absurdo, en suma, del programa español de pretender el trasplante de España a un ambiente que no era el de España. Algo así, pongamos por caso, como querer que un esquimal viviera la vida de los esquimales en la espesura de la selva tropical.

¿Qué será, entonces, la historia novohispana, puesto que la hubo? Por deducción, la respuesta no ofrece duda: esa historia no será, en principio, sino la manera en que se superó aquel absurdo, o dicho concretamente, será un proceso mediante el cual el novohispano hizo suyas las circunstancias americanas con la consiguiente transformación de su ser. Se trata, pues, de un proceso dialéctico que se resuelve en la progresiva americanización del ser hispánico originalmente trasplantado al Nuevo Mundo.

Digamos, entonces, que la historia de la Nueva España consistió en la metamorfosis de una España que sólo por ubicación geográfica era nueva, a una nueva España que por radicación histórica acabó siendo distinta; la transfiguración, pues, de una España en el Nuevo Mundo en una España del Nuevo Mundo.[3]

6

Acabamos de cifrar en el reclamo de las circunstancias americanas, nada menos que la condición de posibilidad de la Nueva España y de su historia, y ahora debemos aclarar en qué consistió tan decisiva operación.

Por obvio casi no hace falta decirlo, se trata, en principio, de una operación mental consistente en darles un nuevo sentido a aquellas circunstancias; un sentido que, de ajenas, las convirtiera en propias. Pero como no podemos suponer que esa mudanza haya sido gratuita o motivada por algún misterioso agente situado más allá de la historia, el problema consiste en averiguar el secreto resorte que le comunicó su impulso.

Echemos mano de un ejemplo: en la Antigüedad y en la Edad Media el Sol era uno de los planetas que, errabundos, giraban en torno a la inmóvil Tierra. Ahora, ese mismo cuerpo celeste se ha transfigurado en estrella, pero no por haber padecido alteración que justifique tan notable cambio, sino por mudanza en el sentido que antes se le concedía. Todos sabemos que esa operación se debió a la inconformidad respecto a los postulados del antiguo sistema concéntrico del universo, y así advertimos que detrás de esos cambios siempre alienta una intolerancia hacia lo establecido. Pero esto también vale en la esfera del mundo moral o histórico, sólo que la intolerancia no se manifiesta en la búsqueda de explicaciones más satisfactorias de los fenómenos naturales, sino en un malestar que provoca la rebeldía contra una situación imperante. Si, pues, queremos descubrir el motivo que impulsó al novohispano a conceder un nuevo sentido a las circunstancias americanas para apropiarse de ellas, debemos pensar por qué le resultaba intolerable su situación originaria.

Pero no bien acabamos de plantear en esos términos el problema, cuando ya conocemos la respuesta, pues es claro que lo intolerable en aquella situación era el dilema, implicado en ella, entre ser o no ser sí mismo, la trágica disyuntiva de Hamlet. Surgió así la rebeldía, y he aquí, al descubierto, el resorte impulsor de la historia novohispana.

7

Queremos persuadirnos de haber captado el ser de la Nueva España en el movimiento dialéctico de su historia, y ya es tiempo de descender de las especulaciones teóricas para ver cómo encarnan nuestras ideas en los hechos.

Pues bien, puesto que se trata de una noción que abraza el mecanismo de la historia novohispana en su integridad, tendrá que captarse en un acontecimiento no sólo presente a lo largo de esa historia, sino que muestre la rebeldía en que hicimos consistir el motor de su impulso y que registre el reclamo de la realidad americana en que ciframos la orientación de su marcha.

A primera vista parecerá poco menos que imposible encontrar un acontecimiento que llene tan singulares requisitos, pero apenas iniciada la búsqueda, salta de súbito a nuestra atención un suceso que cabalmente los cumple: el suceso de mayor prestancia y permanencia en los anales novohispanos que, como un arroyo, precisamente de rebeldía, se hizo sentir no bien consumada la conquista, para inundarlo todo al paso en que se convirtió en caudaloso río. Y ese suceso, ya se habrá adivinado, no es, claro está, sino el criollismo novohispano.

El criollismo es, pues, el hecho concreto en que encarna nuestra idea del ser de la Nueva España y de su historia; pero no ya entendido como mera categoría racial o de arraigo domiciliario, ni tampoco como un “tema” más entre otros de la historia colonial, sino como la forma visible de su interior dialéctica y la clave del ritmo de su desenlace. Y así se disipa la imprecisa penumbra de los atisbos que sólo han sabido ver en el sordo y secular conflicto entre el gachupín y el criollo un pleito de ambiciones frustradas, de orgullo herido y de resentimientos. Se reviste, en cambio, de la profunda significación que tuvo el choque entre dos maneras contrarias de concebir la vida novohispana y el triunfo definitivo de una de ellas, años después de lograda la independencia.[4] En el criollismo tenemos el apocalipsis de la Nueva España.

8

Anclada así nuestra idea en la tierra firme de un fenómeno de la realidad concreta, podemos volver al tema inicial de esta disertación.

Preguntamos, se recordará, por el papel que debió desempeñar en el discurso histórico de la Nueva España su literatura barroca, y ahora, al proyectar la incógnita sobre el horizonte de nuestras meditaciones, la respuesta cae como una fruta madura. Basta, nos parece, recordar la temática predominante de aquella literatura para discernir la trama de un proceso que, tímido y contradictorio,[5] inició la apología de cuanto era peculiarmente americano en el ámbito del reino de la Nueva España y que, en la medida en que se desarrolló, se fue convirtiendo en preocupación obsesiva, hasta que se irrumpe en el desenfreno de la época barroca.

Estamos en la segunda mitad del siglo xvii en que los escritores, ya en plena madurez criolla, parecen imantados por la interna e incontenible necesidad de ponderar, en extremos de lo inverosímil, todo cuanto pertenece a la naturaleza y a la cultura de la que, dotada de un pasado clásico propio,[6] ya llaman patria. El elogio desmedido es como el oro del retablo que le han levantado a un mundo sin mácula; adornado de ingenio, piedad, valor y fidelidad incomparables; provisto de riquezas sin tasa y engarzado con ciudades de mítica opulencia y hermosura; de un mundo donde, bajo la sonrisa de un cielo benigno, rivalizan en hermandad la religión, las ciencias y las artes y donde transcurre la vida al amparo amoroso de la divina protección de una soberana doncella criolla.[7] Un paraíso, ¡quién lo duda!, pero, y esto es lo decisivo, un paraíso americano.

Pero estamos también en una época en la que el arrobo de una monja, la milagrosa curación de un agonizante, el arrepentimiento de un penitenciado o los vaticinios de una beata son más noticia que el alza en el precio de los oficios o la imposición de una alcabala; de una época en que son de más momento los viajes al interior del alma que las expediciones a las Californias o a Filipinas; de una época, en fin, para la cual el paso del régimen de la encomienda al latifundio resulta preocupación accidental frente al desvelo ontológico de conquistar un ser propio en la historia.

Todo esto explica por qué el doblar de las campanas que marca el pausado ritmo de una vida interior volcada hacia la febril actividad de tejer un glorioso sueño, haya apagado el estruendo de las gestas y de los quehaceres pragmáticos; y el historiador que ignore esa jerarquía en los valores vitales de la época, podrá ofrecernos un relato documentado y exhaustivo, si se quiere, de los sucesos que la llenan, pero no penetrará en la cámara secreta de su acontecer más significativo.

Y si, atónitos, inquirimos por la razón de ser de un espectáculo que al sentido común parece ahora tan artificioso y arbitrario, ya sabemos que fue obligada resultante de la única manera en que el novohispano podía afirmarse, al otorgar a sus circunstancias un altísimo valor que sólo podían tener para él, cuando no subsistiera su condición original de ajenas.

9

No faltará, porque nunca falta, quien le escatime realidad a un mundo ideal como el que nos regala nuestro arte barroco y en especial sus letras, y tendrá por insensato suponer que aquellos hombres aceptaran como verdad el cúmulo de sus hiperbólicos elogios. Pero a la lástima que inspira semejante reparo, por lo que revela de inexperiencia personal respecto a la potencia transfiguradora de las exigencias vitales, debe añadirse que, por extravagante que sea el mundo que se forje el hombre, para él será verdad verdadera, mientras estén vigentes los motivos que lo obligaron a darle vida. Y puesto que, en el caso, la exigencia fue la de ser o no ser sí mismo, la veracidad alucinante del mundo que inventó el criollo como el suyo, debió imponérsele con la misma arrolladora certeza que se le impone al creyente la infinita bondad de Dios, pese a los injustos y adversos embates que afligen su vida o a los más insidiosos argumentos del escéptico. Se cree en lo que se quiere creer, pero con mayor firmeza en lo que se necesita creer, y así, o tomamos en serio como realidad vivida y creída aquel paraíso americano o nos elude hasta la noticia de la aventura más señera de nuestro pasado, porque también incluye, en potencia, la posibilidad del ser nacional.

Ciertamente la manera en que el criollo pudo realizar su gran faena histórica no estuvo desvinculada de las corrientes culturales predominantes en la Europa y en la España de la época. Pudo beneficiarse de la primacía concedida entonces a la conciencia que al trastrocar su antigua servidumbre en señorío, redujo la maciza materialidad del cosmos a frágil tela de tenues pensamientos, y así, de pasiva receptora de un universo ya hecho en que el hombre no era sino un ente entre los otros, se invistió del poder tremendo, reservado hasta entonces a la divinidad, de inventar mundos a su propia semejanza y a la medida de sus necesidades.

Pero no fue eso todo: esa aventura de predominancia del sujeto sobre el objeto, que hizo sueño de la vida, y gigantes de los molinos, tuvo en España su más destacada floración en las letras, pero sobre todo en el conceptismo por ser su representante formal más puro. Libre, aunque parezca paradoja, de cargas ideológicas; centrada toda la atención en las posibilidades de la palabra, la metáfora alcanzó su más alta potencia lírica al hacer intercambiables el accidente y la esencia, lo adjetivo y lo sustantivo. Se restauró así, en el seno del lenguaje, el antiquísimo idioma de los mitos, apto para efectuar la transubstanciación de los entes, y ese fue el instrumento preciso que requería y del que se apoderó con avidez el criollo para realizarse en su historia.

Se disipa, por fin, la incógnita: aquella literatura que pareció atroz atropello al buen gusto; que más tarde fue rescatada como valiosa contribución a un género literario de altos quilates, se nos entrega ahora como el medio y el fin en el proceso en que se forjó el novohispano y que, al hacerlo, inventó una modalidad del hombre que vino a enriquecer el escenario de la historia universal. Tal la suprema función que desempeñaron las letras barrocas de aquellos barrocos criollos, nuestros remotos y espirituales abuelos.

[1] Cf. mi La invención de América. México, Fondo de Cultura Económica, 1958.

[2] Cf. La invención de América, op. cit. supra, nota 1, pero mejor, para este asunto, la traducción inglesa The Invention of America. Bloomington, Indiana University Press, 1961. Sobre el carácter “americano” de las colonias inglesas, Cf. D. J. Boorstin, The Americans, (1958).

[3] Pensamos que esta idea de la historia novohispana es válida para todas las entidades hispanoamericanas de la llamada época colonial. Es pertinente advertir, por otra parte, que el proceso de americanización que hemos descrito no se detiene allí, sino que su prolongación operó la segunda metamorfosis que convirtió aquellas entidades en naciones independientes. Cf. mi La supervivencia política novohispana. México, Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, 1969.

[4] Cf. mi La supervivencia política novohispana, op. cit., en la nota 3.

[5] Cf. Jorge Alberto Manrique. “La época crítica de la Nueva España a través de sus historiadores”. Ponencia inédita para la Tercera reunión de historiadores mexicanos y norteamericanos. Huastepec, noviembre de 1969.

[6] Se trata de uno de los elementos preponderantes del proceso de americanización a que me vengo refiriendo. Concretamente aludo a la apropiación por parte del criollo de la antigua cultura mexicana convertida por él en su propio y peculiar pasado clásico. Un elocuente testimonio de ello es, por ejemplo, el Theatro de virtudes políticas (1680) de Carlos de Sigüenza y Góngora.

[7] La alusión a la Virgen de Guadalupe es tan obvia que sólo llamamos la atención a ella para aprovechar la oportunidad de aclarar que el tema guadalupano no sólo tiene una predominancia particular en el proceso que hemos descrito, sino una primacía especial, porque es culminación y al mismo tiempo apoyo de su segunda etapa, o sea la de la formación de la conciencia nacional. No se olvide: el novohispanismo ya no es español, pero todavía no es mexicano.

Respuesta al discurso de ingreso de don Edmundo O'Gorman por Salvador Novo

Respuesta al discurso de ingreso de don Edmundo O'Gorman

La Academia Mexicana de la Lengua recibe hoy con los brazos abiertos al sucesor —dignísimo— de quien le diera honra y prez como decano suyo hasta su muy llorada muerte: al sucesor de don Manuel Romero de Terreros, marqués de San Francisco.

Cuyo elogio ha hecho ya, como es aquí costumbre quien lo sucede. Y con dedicar a aquel “vástago de una ilustre casa criolla” las profundas, las lúcidas “meditaciones sobre el criollismo” con cuya lectura nos acaba de deleitar Edmundo O’Gorman (criollo él mismo, si el término se puede aplicar al fruto de dos sangres británicas en México nacido: es más: en el Coyohuacan donde Zelia Nuttall, a falta de inventar a América, inventó la Casa de Alvarado), nuestro nuevo colega ha rendido a su antecesor en la silla VI—no por nada ocupada antes por don Francisco del Paso y Troncoso— un doble homenaje: el del amigo desde la infancia de quien nos habló: y el del historiador a los maestros que le cedieron el sitial, y cuyas obras auxiliaron los estudios históricos de Edmundo O’Gorman.

Tengo a muy grande gusto y honor de difícil desempeño el de contestar el discurso de ingreso de Edmundo O’Gorman. Con sospechosa modestia, ha comenzado por proclamarse “extraño a los arcanos de la creación y crítica literarias; a los vuelos poéticos y a los menesteres de la filología y a las exquisiteces gramaticales”. Y antes, nos ha dicho que como individuo de número, se siente individuo de número escaso de merecimientos.

Intento ceñir mi respuesta a desmentir a Edmundo O’Gorman: a señalar que aquellos “arcanos de la creación y crítica literarias” a que se declara extraño, han sido penetrados por él, esclarecidos, en sus magníficos estudios históricos: y que ni los vuelos poéticos, ni los menesteres de la filología, ni las exquisiteces gramaticales, son ajenas a quien aplica su talento y encuentra su satisfacción en la poesía —épica, lírica— que es la Historia: oye repercutir en las voces actuales gritos o confidencias de los hombres de antaño, y de un fenómeno que la ligereza liquidaría por literario; “nuestra edad barroca, cuyo caudal de poesía y prosa es testimonio del fervor literario que la caracteriza”, parte o zarpa, o se eleva o recoge, empuña, urde y persigue el hilo de Ariadna para adentrarnos en el laberinto de que el español Teseo ha de surgir, domeñado el Minotauro del Mundo Nuevo, como un nuevo hombre.

Lejos de mí el intento de glosar un discurso tan claro y tan irrefutable: tan erigido cabe la lógica como hijo de quien fincó sobre las bases de la filosofía, el edificio de su cultura: y por el camino dialéctico, se fue adentrando en el pasado para enriquecer y hacer mejor inteligible el presente.

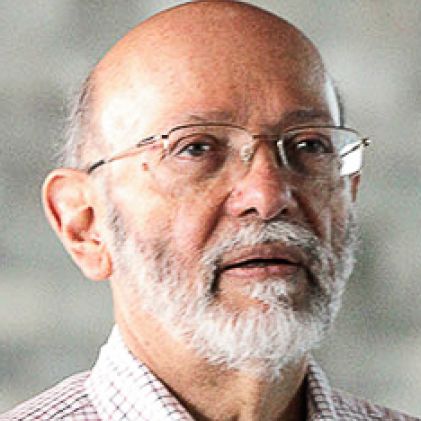

Pero antes de seguir adelante, historiemos brevemente al historiador, persuadidos de que al hacerlo, descubrimos al escritor, al artista, aun al pintor y el arquitecto, que caben todos en los 63 años y menos de setenta kilos de Edmundo O’Gorman.

Nació Edmundo O’Gorman el 24 de noviembre de 1906, hijo del pintor Cecil O’Gorman y de Encarnación O’Gorman, ella descendiente de Charles O’Gorman, compañero de misión de Ward, primeros representantes de Inglaterra en México en 1824. Tuvo por tía tatarabuela a nada menos que doña Leona Vicario. Recibió su título de abogado en 1928 y ejerció esta profesión durante 10 años; alcanzó la maestría en filosofía en 1948 y el doctorado en historia en 1951. Ha sido historiador del Archivo General de la Nación desde 1938 hasta 1952 y profesor de historia en la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1940 hasta la fecha, profesor ordinario primero y luego profesor de tiempo completo, y en la actualidad profesor emérito y director del Seminario de Historiografía de la Facultad de Filosofía y Letras; presidente de tres comisiones dictaminadoras del profesorado de tiempo completo en la propia Universidad y miembro de su Honorable Junta de Gobierno de 1953 a 1967.

No son pues escasos los méritos que implica pertenecer entre otras a sociedades científicas tan acreditadas como la Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid, la Nacional de Historia y Geografía, la Sociedad Iberoamericana de Filosofía, la Sociedad Mexicana de Bibliografía, la Sociedad de Estudios Cortesianos, el Insigne y Nacional Colegio de Abogados, el Patronato del Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, S.A., institución que con la permanente asesoría de Edmundo O’Gorman ha auspiciado estudios históricos en México y publicado varios libros; la Academy of Political Science, la American Historical Association, la International Society for the History of Ideas y la Society of American Historians.

No son escasos, en fin, los méritos de quien ha recibido entre otras las siguientes menciones académicas: la de profesor emérito, como antes dije, de la Universidad Nacional Autónoma de México; serlo de la Princeton University, de la que es “Fellow Benjamin Shreeve”; de la Universidad de Indiana, de la que es Fellow of the Will Patten Foundation; becario de la Guggenheim Memorial Foundation; diplomado de la Universidad de Minnesota y receptor de la Medalla al Mérito de la Universidad de Arizona; becado por el British Council, y por último, profesor visitante en muchas universidades mexicanas de provincia y de los Estados Unidos.

En la enumeración de los méritos que ampliamente respaldan el ingreso de Edmundo O’Gorman en esta Academia Mexicana de la Lengua, me urge ya llegar a mencionar aquello que mejor lo acredita para suceder tan dignamente al ilustre marqués de San Francisco don Manuel Romero de Terreros, cuya silla ocupará desde hoy don Edmundo O’Gorman: me refiero a sus libros.

De 1942 data el primero de su amplia bibliografía: los Fundamentos de la Historia de América. A éste siguió, en 1947, Crisis y porvenir de la ciencia histórica; La idea del descubrimiento de América en 1951; en 1958 el más sensacional de sus libros de historia: La invención de América, traducido al inglés y publicado por la Indiana University Press en 1961. ALa invención de América siguió La supervivencia política novohispana, en 1969.

En obras colectivas ha participado nuestro ilustre colega, entre otras, con la Breve historia de las divisiones territoriales publicada en 1937. Como libro independiente, la parte escrita por Edmundo O’Gorman lleva ya cuatro ediciones; una de ellas, en la Colección “Sepan Cuantos…” de la Editorial Porrúa.

Dos concepciones de la tarea histórica, en 1955, contiene la polémica entablada por O’Gorman con Marcel Bataillon; y los Precedentes y sentido de la Revolución de Ayutla es obra publicada en 1954. La historiografía en México, 50 Años de Revolución, es el brillante capítulo con que Edmundo O’Gorman contribuyó a la publicación de los cuatro gruesos tomos hecha en 1962 por inspiración de nuestro llorado presidente López Mateos.

Llegamos ahora a aquella inapreciable parte de la obra de O’Gorman que consiste en las ediciones por él anotadas, prologadas y estudiadas, de obras antiguas de la historia: porque es en esta tarea donde el hombre de fina sensibilidad hereditaria, de amplísima cultura, de acendrado patriotismo y de espíritu ágil y moderno, desposa al maestro con el investigador, y emprenden ambos la magna tarea de resucitar a los muertos para infundirles su propia vida al darles una interpretación acorde con nuestro sentir actual.

En 1940 apareció la primera edición de la Historia natural y moral de las Indias del padre José Acosta con prólogo y edición de Edmundo O’Gorman. Una nueva edición apareció en 1963 de esta obra fundamental para la historia de América, que estupendamente editó y prologó nuestro nuevo, infatigable colega.

En orden cronológico de su bibliografía sigue en la lista Fray Servando Teresa de Mier, antología publicada por Edmundo O’Gorman en 1945; la Evolución política del pueblo mexicano, de Justo Sierra, publicada en 1948; el Libro primero de votos de la Inquisición de México, en 1949. Y en 1963, su magnífica edición del México en 1554 y Túmulo Imperial del primer Cronista de la Ciudad, el Dr. Francisco Cervantes de Salazar, que al bajo precio a que se ofrecen las ediciones Porrúa en la Colección “Sepan Cuantos…”, puso en manos de miles de interesadísimos lectores los famosos Diálogos de Cervantes de Salazar, enriquecidos por un caudal inagotable de notas pertinentes, científicamente atribuidas a todos los párrafos de losDiálogos, y que localizan sitios, rectifican fechas y explican con amplitud, y aclaran el retrato del México de 1554 que describen los Diálogos.

La apologética historia de Fray Bartolomé de Las Casas fue en 1967 el don que nos hizo Edmundo O’Gorman; en ese mismo año, la Guía bibliográfica de don Carlos María Bustamante. Al siguiente, 1968, la Historia de la Conquista de México, de Antonio de Solís, ocupó la atención y diligencia de Edmundo O’Gorman. Y en ese mismo año de 1968 tuve la fortuna, como Cronista de la Ciudad, de concertar con el director del Seminario de Historiografía que es Edmundo O’Gorman, y sus alumnos, la edición de la Guía de las Actas de Cabildo del siglo xvi, dispuesta por el C. Regente de la Ciudad Lic. Alfonso Corona del Rosal. Esta obra, que guiará a los investigadores por entre la selva de las actas de cabildo para que conozcan de cerca la historia de la Ciudad de México en el primer siglo del virreinato, está en prensa y muy próximamente se hallará en las manos del público lector.

También apareció en 1969 la Historia de los indios, de Motolinia, estudiada, prologada y anotada por Edmundo O’Gorman; y del mismo fray Toribio, prepara la publicación de losMemoriales que aparecerán este año de 1970. Prepara también la edición del Tomás Gage, que será la primera completa en español.

Sería excesivamente extensa la lista de los artículos que como colaboración en revistas especializadas de historia ha escrito Edmundo O’Gorman. El Boletín del Archivo General de la Nación y la Revista de Filosofía y Letras contienen muchos de estos valiosos artículos.

Por cuanto a traducciones, entre otras, ha hecho las siguientes: Adam Smith, Teoría de los sentimientos morales, 1941. David Hume, Diálogos sobre religión natural, 1942. Collingwood,Idea de la historia, 1952. Romanell, La formación de la mentalidad mexicana, 1954. John Locke,Ensayo sobre el entendimiento humano, 1956. David Thomson, Historia mundial desde 1914 hasta 1950, 1959.

Y llegamos ahora a la mención de una labor editorial que realizada con su entrañable y viejo amigo Justino Fernández, ocupó la mocedad y gastó el dinero de Edmundo O’Gorman. Me refiero a las ediciones Alcancía, que entre ambos hicieron de 1932 a 1959 con obras de Gerardo Diego, Renato Leduc, Miguel N. Lira, Rubén Salazar Mallén, Porfirio Barba Jacob, Anselmo Mena, Federico García Lorca y Guadalupe Amor. Publicaron también entre ambos los cinco números de Cuadernos de Poesía que en 1933 reunieron sucesivamente la poesía de Salvador Novo, de Villaurrutia, de Enrique Asúnsolo, de Gorostiza, etc. En la Alcancía de aquellos remotos años aparecía ya el historiador en que iba a convertirse arrobadamente el todavía por los años de 30 indeciso artista que bullía en Edmundo O’Gorman: quiero decir que en la Sección de Historia ya trabajaba sobre el Túmulo imperial de Cervantes de Salazar, sobre el Conquistador Anónimo y sobre Lorencillo y su asalto a Veracruz. Ya asomaba también el filósofo cuando Edmundo O’Gorman revisaba los fragmentos de Heráclito; y en reuniones inolvidables exponía y reunía después para publicarlos, los aforismos de la Cena de los aforismos que se imprimió en 1959 y que los trae tan ingeniosos.

Con todo y ser tan vasta, no es ésta la única obra en que se ha manifestado el talento creador de Edmundo O’Gorman. Ha sido también, como su hermano Juan, pintor: hizo una exposición de sus pinturas en 1964. Y ha sido, al igual que Juan su hermano, arquitecto, pues se construyó una casa en Temixco, Morelos, fotografías de la cual fueron incluidas en la famosa revista francesa Maisons de Vacance.

Edmundo O’Gorman nos ha asomado, con maestría (¡qué digo con maestría! ¡con doctorado!) al proceso íntimo, dialéctico, lento y firme, del español venido por el mar salobre a nuestro mexicano domicilio, que se transforma por absorción y ósmosis del medio, en el español nuevo, el criollo, que es el hombre de América; el “americano” a quien se dirigían las arengas de Morelos. Pienso que en este criollismo, sobre todo en el que se expresa mediante la piedra y la madera talladas, o en el verso barroco, cuenta el mestizo próximo y el indio específico, y que si no cupieron en el discurso de Edmundo O’Gorman, no se hallan ausentes de su pensamiento. Y en la facilidad, felicidad, con que el español cruzó su sangre con la naturaleza americana: y el criollo la suya con la india, veo el perdurable desenlace del México que conocemos y que amamos. Bellamente lo ha dicho O’Gorman:

El criollismo es, pues, el hecho concreto en que encarna nuestra idea del ser de la Nueva España y de su historia; pero no ya entendido como mera categoría racial o de arraigo domiciliario, ni tampoco como un tema más entre otros de la historia colonial, sino como la forma visible de su interior dialéctica y la clave del ritmo de su desenlace. Y así se disipa la imprecisa penumbra de los atisbos que sólo han sabido ver en el sordo y secular conflicto entre el gachupín y el criollo un pleito de ambiciones frustradas, de orgullo herido y de resentimientos. Se reviste, en cambio, de la profunda significación que tuvo el choque entre dos maneras contrarias de concebir la vida novohispana y el triunfo definitivo de una de ellas, años después de lograda la independencia. En el criollismo tenemos el apocalipsis de la Nueva España.

Nuestra Academia —criolla por definición; por el lenguaje de cuya pureza debe cuidar, y por su oportuna autonomía frente a aquella de que es correspondiente— se felicita al recibir en su seno a Edmundo O’Gorman. Llega a casa de viejos y cordiales amigos: donde Miguel León-Portilla vela porque no se olvide en la cuenta de nuestro ser mexicano, al indígena y su sabiduría, y su sangre.

Llega, en fin, a una casa cuyos moradores suelen ausentarse con discreta elegancia, verse sustituidos por otros, como los padres por los hijos, como los gachupines por los criollos.

A una casa en que todos los que hoy la habitamos comparten con el nuevo académico superior inquietud, aquella generosidad, que lleva al investigador a entregar su vida a los muertos, a dársela con la propia; pero que también depara al historiador el premio de recoger —y vivirlas— mil vidas que enriquezcan la propia y la prolonguen: pues mientras más nos adentremos en el pasado, más nos alejamos de la muerte.

Sea bienvenido a la Academia de la Lengua un mexicano ilustre más, en el Dr. Edmundo O’Gorman.

Donceles #66,

Centro Histórico,

alcaldía Cuauhtémoc,

Ciudad de México,

06010.

(+52)55 5208 2526

® 2024 Academia Mexicana de la Lengua