Multimedia

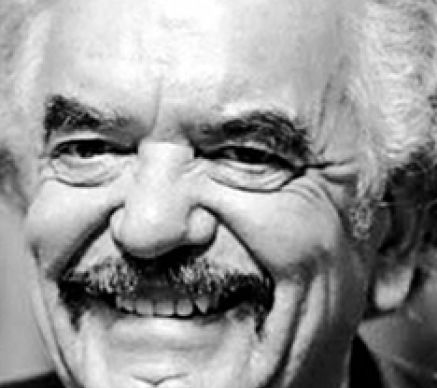

Ceremonia de ingreso de don Rubén Bonifaz Nuño

Presídium

Discurso de ingreso:

Destino del canto

Señor Director de la Academia,

Señores Académicos,

Señoras y señores:

No quiero disimular, no podría disimularlo aunque quisiera, el orgullo que siento al estar entre ustedes. No sé cuáles puedan ser los merecimientos que tenga yo para haberlo conseguido. Acaso más que los que provienen de mi decidida vocación por las letras, sean los que se fundan en mi buena suerte de que me ampare la estimación de mis maestros. En todo caso, me enorgullezco profundamente de la obligación, a que en adelante estaré sujeto, y de la que intentaré ser digno con todo el esfuerzo de que soy capaz.

Quede aquí, desde ahora, el testimonio de la deuda de gratitud que con mis maestros me liga. En primer lugar, con los que me juzgaron merecedor de pertenecer a esta Corporación y que para ello me propusieron: con don Julio Torri, con don Francisco González Guerrero, cuya reciente pérdida final tanto lamentamos; con don Agustín Yáñez, a cuya estimulante y generosa amistad me alegro de reconocer que debo cuanto haya hecho o pueda llegar a hacer en el difícil trabajo de la creación literaria. Después, con los que apoyando la proposición de aquéllos hicieron lícita mi presencia en este sitio y en este momento.

La obligación a que me he referido se incrementa por la calidad de la persona que ocupó antes que yo el sitial que ahora se me otorga.

Al hablar de José Vasconcelos se me hace presente más que nunca mi propia pequeñez, y sólo desarmado por la plena conciencia de ella me atrevo a recordarlo en voz alta. A evocar, así, la figura de aquel hombre en quien la vida crecía incesantemente con el aparente desorden de una gran primavera; aquel en quien se combatían sin tregua enormes fuerzas contrarias que muchas veces fueron inconciliables. Señor de la dualidad, como el dios terrible de los nahuas que se inventaba a sí mismo: poseedor de dos rostros opuestos, como el Jano de Roma, que encendía la guerra frunciendo el ceño colérico y sonreía a la bienaventuranza de la paz, fue conducido por un anhelo de unidad humana: de unidad del individuo dentro de si consigo mismo, y fuera de sí con el conjunto de los hombres con quien comparte la vida: unidad en la libertad y el conocimiento, apoyados éstos en la responsabilidad que vuelve incorruptibles a los hombres. Apto para perdonar una ofensa hecha a su persona concreta; implacable con quien se atreviera a ofender a la sociedad. Grande de suyo, vio aumentada siempre su estatura porque encarnaron en él ingentes ansias colectivas: y a menudo sintió que su suero era acción, y su acción era traspasada por la lumbre del heroísmo. Y supo que la acción conjunta era la única efectiva, y procuró reunir a los hombres por medio de la cultura, e integrar la cultura con las herramientas de la educación. Y todo esto mientras en su interior trababan combate sin término Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, la vida y la muerte, el amor y la cólera, y Minerva era a menudo insuficiente a conciliar los poderes de Dionisio y Apolo, de la pasión y la inteligencia. Solidario de los vencidos, no compartió el júbilo del vencedor, sino la gloria de la plebe colonial que soñaba con la ruina del imperio; consciente de que la prosperidad de la idea radica en el derroche, fue pródigo hasta excederse a sí mismo. Y del roce de su espíritu con la vida brotaron llama-radas oscuras originadoras de deslumbramiento. Sometido a pruebas supremas, hubo de ser, primero, su madre, y su padre después, para tener la virtud de comenzar a ser él mismo. Y fiel a todo lo que él iba siendo en sí y por sí, no pudo permanecer con los brazos inmóviles ante el espectáculo de la vida que sacudía las cosas en torno suyo: rechazó el indigno traje del espectador .a del testigo, y en todo tomó la participación que le dictó su espíritu o su sangre. Y alzó vuelo, y abrazó en él a la América india y latina, como las alas del cóndor y el águila que guarecen el escudo con que dotó a la Universidad de México.

Muchos pueden decir que se equivocó al juzgar, y tal cosa puede ser admitida. Es lugar común que nadie puede ser juez y parte en una causa. Él, para no pecar de vileza y cobardía ante sus ojos, tuvo que ser juez y parte todas las que juzgó, porque fue parte en todas las causas. No rechazó ninguna, a nada se negó donde hubiera posibilidad de comprometerse sin traicionar la íntima lealtad a su ser. Pero con todo eso, su obra y su vida, como todo cuanto ha nacido de algo muy grande, levantan cimas eternas alumbradas por un sol sin muerte. Allí queda la maravilla de sus abundantes páginas perfectas, cuya vibración apasionada o cuya lúcida fuerza espiritual lo establecen sólidamente entre nuestros clásicos irrenunciables; allí su magna obra de educador que señaló, con infalible certeza de iluminado, caminos redentores que todavía no acaban de recorrerse; allí, su búsqueda de historiador dirigida al encuentro de los argumentos que hicieran al pueblo susceptible de salvación; allí, también, las luces de su filosofía, que constituyen un sistema coherente y difícilmente atacable, original en medio de sus cercanías y distancias con respecto de los demás sistemas filosóficos vigentes.

Pero sobre todas cosas, permanece allí la presencia insustituible del gran hombre; del hombre grande y nuestro, vencedor incansable de toda medida; del ser humano que tornaba en serio la existencia, y que en su conjunción de impulsos adversos nacidos acaso de la circulación interior y vehemente de dos culturas y de dos sangres en conflicto, juntó las potencias de la videncia y de la voluntad, y las llamó a conciencia, y, sin apartarse de la dirección hacia una altísima misión común, se mantuvo inconmoviblemente de acuerdo con su propio ser, y se creó a sí mismo como el alucinado anunciador de un posible renacimiento mexicano.

Quizá por todo esto, entre los problemas que lo ocuparon estuvieron de manera sobresaliente los que plantea nuestra índole mestiza. Ejemplo eminente él mismo de ese tipo humano en el que diversos elementos entran en pugna, vio con claridad de amanecer las consecuencias buenas y malas, las luces y las sombras, el claroscuro vital originado en el movimiento de nuestra sangre mezclada. Pues si mezclada es ésta, mezclados han de ser por necesidad nuestros modos de vida; los frutos de nuestra cultura serán mezclados, y mezclada, en consecuencia, será nuestra literatura, en la que se marca, junto a impresiones más recientes, la huella espiritual de abuelos entre sí muy distantes.

Y tal vez no sea inútil, por ello mismo, remontar hacia su principio el camino sembrado de tales huellas, y buscar en la poesía de dos de las principales colectividades de que provenimos, en la de los latinos y la de los nahuas, particularmente, algunas sedales que nos ayuden a encontrar un rumbo definido que supere la situación, tan confusa a veces, en que se mueven nuestras letras actuales.

Para ello, pues, ahora me ocuparé, un poco someramente, en estudiar tres de los sujetos comunes a la poesía de unos y otros, indagando sus probables diferencias y semejanzas. Tales sujetos serán la guerra, la muerte y la amistad. Todos tres, materia insistente en ambas poesías; todos motivos de constante preocupación. Y tal vez el examen comparado nos orientará hacia la noción que los dos grupos humanos tenían de la poesía, y a través de ésta se nos mostrará su concepción del mundo, su visión última del hombre y de las cosas.

Dice un poeta: “Ni la piedad dará demora a las arrugas, a la instante senectud y a la indomado muerte”.[1] Y otro, empujado por una convicción de apariencia semejante, afirma: “No para siempre estamos en la tierra; sólo un poco aquí”. [2]

Un gran dolor pasa de claro la voz de los que cantan; una certidumbre voraz, una conciencia que se rebela. Y el tiempo en fuga irreparable, de Virgilio, y el día que se va, de Catulo, hermanan su rostro con las cosas que irremisiblemente nos van dejando, de Nezahualcóyotl. Pero si se ahonda, siquiera sea de modo superficial, en la corriente del canto; si dejamos que el ánimo bucee con los ojos abiertos en las ondas de esa corriente, empezaremos a advertir separaciones irreducibles, cursos acaso contrarios.

Se lamenta el latino de un dolor individual; ve la irremediable caducidad de su propio ser único: se siente morir como hombre, y frente a la muerte comprende que está solo y sin armas. No es ajeno el nahua a ese dolor; lo padece también, y lo asume todo el tiempo que vive en la tierra. Pero el sentido de su canto va más allá. El siente que la muerte que lo rodea es una amenaza total. No es sólo él quien muere: desde los cuatro rumbos horizontales del universo, y desde lo que hacia arriba y hacia abajo sobrepuja lo que somos, llega la ominosa presencia de una destrucción cósmica inminente; de una noche sin fondo en la que el mundo, despedazándose, se hundirá sin remisión.

Y en tanto que a su certeza de la muerte, a la que no retarda ni siquiera la fuerza de la celosa piedad, el latino opone el anhelo de ser en el presente, gozando hasta el fondo el vaso del instante que huye, negándose a incoar esperanzas desproporcionadas con la brevedad de la vida, y sabiendo que nada podrá destruir lo que una vez trajo la hora fugitiva, el nahua, en tanto, conoce que ese gozo es muy poco más que nada, y que lo único que acaso sea bastante a detener la venida de la muerte general es su propia muerte de individuo que se sacrifica para mantener el inestable equilibrio del universo. Pues “¿no a la verdad es flor preciosa, muy anhelada y ambicionada, morir con muerte florida, morir con muerte deleitosa?”.[3] Y porque aquí “sólo un instante dura la reunión, ninguno de tus amigos tiene raíz, sólo un poco aquí nos damos en préstamo”.[4] Aun “la nobleza en el campo de la guerra, con la que se enlazan el señorío y el mando, sólo son secas flores”[5], y al fin: “¿a dónde iremos que la muerte no exista?”[6]

Ha pasado el mundo por cuatro edades, cada una de las cuales terminó de manera violenta, descuajada por el torbellino de un cataclismo. Ahora, merced al sacrificio de los dioses que ofrendaron su sangre para hacer vivir a los hombres, existen éstos sobre la tierra. Y para que se prolongue esta quinta edad, a fin de preservar la subsistencia de este sol, los hombres deben corresponder al sacrificio de la sangre divina con el de la propia sangre, vertida en el altar o en el floreciente campo del combate: “Corazón mío, no temas: en medio de la llanura quiere mi corazón la muerte de obsidiana. Sólo quiere mi corazón la muerte en guerra”.[7]

Y con todo esto, el terror que ocasionaba el amago solemne del aniquilamiento cósmico latía sin reposo en la médula del ser humano, cobraba fuerzas y crecía como una marea de angustia cuando se acercaba el día 4 Movimiento, lo que ocurría una o dos veces al año, fecha en que, según el calendario mágico, peligraba la vida del universo, y se encrespaba con impulso casi inconstrastable cada vez que se cerraba, al término de cincuenta y dos años, la atadura de un siglo, y se apagaba el fuego para esperar el acabamiento del sol. Y cuando este acabamiento se evitaba, y llameaba de nuevo la luz desde el pecho sangriento de un hombre recién sacrificado, renacía la débil esperanza de durar un poco todavía. La esperanza débil, oscurecida por el temor indesplazable.

Luego, el universo asumía carácter azaroso, y todo lo perteneciente a los hombres era si, tenido como en préstamo, como tomado por casualidad: “Porque no segunda vez venimos a la tierra... ¿Son llevadas las flores al reino de la muerte? Solamente prestadas las tenemos. Es verdad que nos vamos”.[8]

¿Qué convencimiento del latino podría equipararse en sentido con esta convicción? ¿No era la suya una concepción que se oponía a la nuestra? Firme su mundo, era indestructible, merecedor de confianza inagotable. Y si un poeta nahua hubiera hecho a un poeta latino su pregunta: “¿Qué está por ventura en pie?”,[9] éste habría respondido sin duda: “Roma”.

La Roma sin límites ni tiempo: Roma, cuya duración se tomaba como medida de la eternidad de la poesía. “Seré nuevo en la gloria que vendrá, mientras suba al Capitolio el pontífice con la tácita virgen”,[10] se ufana Horacio; y Ovidio, pensando en lo que de eterno tiene él a pesar del iracundo poder de Tiberio, concluye: “Mientras desde sus colinas la Marcia Roma mire domada el orbe entero, seré leído”.[11] Señora del mundo se levantaba la ciudad para siempre, y el ciudadano, que al tenerla era tenido por ella, con ella estribaba sobre la inmovilidad de la tierra. Qué lejos de parecida certidumbre simpatizamos con nuestro Ayocuan, y comprendemos y compartimos su angustia de ser, que lo llevaba a andar repitiendo por dondequiera, en su mundo vacilante, un deseo sin ilusiones: “¡Que permanezca la tierra, que duren en pie los montes!”[12] Y de seguro, al repetirlo, sentía mezclarse en su corazón, esto es, su movilidad esencial, el voltearse de la tierra y el desempeño sacudimiento del cielo. Abandonado estaba, perdido en sus entrañas, sin encontrar.

Relacionadas en lo más íntimo con lo anterior, y mostrando, asimismo, una oposición original en la actitud humana de quien las expresa, pueden hallarse en la poesía nahua y en la de Roma afirmaciones que encierran el concepto que esos pueblos tenían de la guerra.

“Esto cantaba mientras César, magno fulmina en guerra junto al Eufrates hondo, y vencedor dicta leyes en dóciles pueblos, y ensaya el camino al Olimpo”[13] escribe el poeta romano. Y el de México canta: “Ah, las flores del escudo humeante no en verdad, no en verdad: jamás cesarán, jamás acabarán”.[14] “En ningún tiempo ha de cesar la guerra florida”.[15] O bien: “Ya el Sol prosigue la guerra: sean arrastrados los hombres: todo acabará en conjunto”.[16]

A poco que se observe, se percibirá claramente el espacio que separa en orientación los poemas que se confrontan. Mientras el romano, servidor de la política imperial de César, mira en la guerra, reprobable por sí misma, un instrumento de paz, una manera de civilizar a las naciones sometidas por la fuerza, templando los ásperos siglos para deponer Finalmente las guerras, el nahua, seguidor o víctima de las doctrinas políticas y religiosas de Tlacaélel, la concibe como una obligación que no tiene objeto pacífico. De acuerdo con tales doctrinas, el campo de batalla habría de ser como un mercado perpetuamente abierto en el que el Sol, por medio de su ejército, acudiría a comprar, con la sangre y la cabeza y el corazón y la vida de éste, víctimas para el sacrificio: “Es tiempo ya de que el Sol sea complacido. Hacen estruendo los escudos, dispuesta está la sociedad que ha de coger prisioneros”.[17]

Dicho más brevemente: aunque tanto México-Tenochtitlan como Roma luchaban por su propio engrandecimiento, la guerra imperialista de Roma tenía como fin la paz que permitía a esa nación un dominio estable sobre las otras. Por el contrario, la guerra florida de México-Tenochtitlan perseguía un estado bélico permanente, que al cabo fue la raíz de la cual creció su perdición definitiva.

Los poetas mexicanos y los latinos reflejaron en sus cantos esas dos actitudes. Véase, por ejemplo: “La mansión del águila, la mansión del tigre perdura: así es lugar de combates la ciudad de México. Hacen estruendo bellas, variadas flores de guerra. Se estremecen”.[18] “Abrácense los águilas y tigres, en tanto que resuenan los escudos. Los príncipes están reunidos para el festín: van a coger prisioneros”,[19] y compárense estos versos con los que siguen: “Las guerras, detestadas por las madres”,[20] “Entonces la matanza para el género de los hombres: entonces los combates nacieron, y para la muerte cruel se abrió un camino más corto”;[21] “El día que acabó la guerra, terminó para ti la ira de la guerra”:[22] “Pueda la belicosa Roma dar leyes a los medos”;[23] “El cántabro ... nos sirve, domado con tardía cadena: ya los excitas, aflojado el arco, piensan dejar nuestros campos”.[24] O todavía: “No temeré tumulto ni morir por la violencia, mientras César gobierne las tierras”.[25] Y más aún: “Ojalá, oh caudillo benéfico, des largos días de fiestas a Italia”.[26]

Y al ir de nuevo a los cantos aztecas, sentiremos que es más honda la diferencia, más penosa de salvar la distancia: “Nada como la muerte en guerra, nada como la muerte florida ha llegado a hacer preciosa el dador de la vida. Lejos la veo: la quiere mi corazón”[27] “Luego se marchita la flor del escudo; la tenéis prestada, oh príncipes. Nadie la verá llegar a su fin, porque habremos de irnos a la región del misterio.”[28] Y por último, para no hacer interminable la copia de los ejemplos, trasladaré aquí la siguiente estrofa, cuya exclamación inicial relumbra de tan familiar para los que nacimos en esta tierra, y cuyas últimas frases parecen contener la almendra de cuanto hasta ahora he pretendido dejar en claro a propósito de lo que la poesía nahua dice de la muerte y la guerra: “Si tanto sufrimos, muramos: ¡ojalá ya fuera! Digan los amigos, reprendan los amigos, águilas y tigres. ¿Qué hacer? ¡Hazlo! ¿Qué hacer? ¡Tómalo! La flor que hace vivir el mundo, sin merecerla se toma, o quizá no se toma, en el lugar de la angustia y la congoja, donde está la gloria, junto a la gloria, en la llanura”.[29]

Y si la muerte era para el latino la indivisible muerte de cada uno, y la guerra, camino de la muerte, la consideraba algo en si mismo odioso, justificable únicamente por la paz que a su extremo se hallaba, para él lo sustancial será, en el campo de la amistad, la relación sin intermediarios entre un individuo y otro, el problema concreto de la relación de hombre a hombre. Por medio de la comunión personal con otro, el latino se defenderá del temor que lo aflige, y en esa comunión intentará salvarse, salvando, a la vez, a alguien insustituible a quien ama. Sembrada profusamente de los testimonios de esta posición, se encuentra la obra de los poetas latinos. Habla así Catulo, por ejemplo, de los dulces grupos de los amigos, y aconseja amar y vivir, dado que una vez que muere para nosotros la breve luz, habremos de dormir en una sola noche perpetua;[30] y Horacio, poseído de la furia de disfrutar los bienes que el instante brinda furtivo, y sabedor de que ninguna cosa es cumplidamente feliz,[31] procura la compañía del amigo en quien siente que está depositada la mejor parte de su alma,[32] pide que el buen amigo sobrelleve los defectos del amigo, y en esto cifra la felicidad: “Y los dulces amigos me perdonarán si en algo pecare por tontería, y a mi vez soportaré de buena gana sus faltas, y como particular viviré más feliz que tú que eres rey”.[33] Y concluye: “Mientras esté en mi juicio, yo ninguna riqueza igualaré con un amigo jocundo”.[34]

Y Ovidio, desde su quejumbroso destierro en el Ponto, recurre sin descanso a la amistad para ablandar su dolor solitario. A la exclusiva amistad de cada tino de quien se acuerda: “Aquellos amigos a quien amé con fraterno modo”[35]; “Tú, también en otro tiempo esperanza de nuestras cosas: que eras refugio para mi, que para mí puerto eras”,[36] y en su desventura se lamenta: “Este accidente padecí también: que tú, amigo, estuvieras ausente”;[37] y asimismo llama a un amigo parte magna de su alma, y se duele repetidamente de haber perdido, junto con la cálida morada en Roma, el amor de sus amigos: “Mientras seas feliz, contarás muchos amigos; si fueren los tiempos adversos, estarás solo”.[38] Y “ningún amigo irá a las perdidas riquezas”.[39]Continúa el gemido sin consuelo: “Torpe es secundar la desgracia y someterse a la fortuna, y si no fuere feliz un amigo, renegar de él”.[40] Por el contrario, rinde la alabanza de su gratitud a quien no lo abandona, y le escribe: “Amparas al antiguo amigo en las cosas adversas y con tus auxilios proteges nuestras heridas”.[41]

El poeta nahua, de pie sobre una fila que se desmorona hacia dos barrancos; como entre sueños colocado en el borde movedizo de la tierra mordida por las aguas, hallará en la amistad el único asidero accesible, la única certidumbre que lo libertará, siquiera sea transitoriamente, de la ruina constante que lo asedia. Y por ello mismo quizá, porque la muerte que teme es la de todas las cosas, su sentimiento amistoso no irá hacia un ser concreto, sino que se tenderá desoladamente hacia la totalidad de los hombres. Y de modo opuesto al latino, que necesitaba en primer término ser romano para después llegar a ser amigo, el nahua tendrá que ser amigo para alcanzar la calidad de miembro de su grupo social. Busca así el poeta la realización de la hermandad, de la colectividad solidaria, como equivalente del florecimiento de la amistad: “Todos unidos en el camino mostrad esfuerzo: ... ¿Qué será de vosotros? Empero, empiece el baile: cantad, amigos míos”.[42] Pues solamente la unión universal de los amigos vuelve asequible el valor y da fundamento visible a la vida. Y, por otra parte, no más que el hecho de compartirlas presta mérito a las cosas: “Pero ya que he venido a saber a este Jugar, iré a comunicarlo a mis amigos, para que en todo tiempo vengamos acá a cortar las preciosas diversas flores fragantes, a entonar variados hermosos cantos.”[43] El poeta quiere escapar de la muerte: pretende salvarse de la disolución impuesta por el sacrificio y la batalla, y el medio que para lograrlo propone, en verdad el único que se le ofrece, es la relación humana construida sobre bienes poseídos en común. “Cómo, ¿no oís, amigos míos? Vayamos, vayamos. Dejemos el vino del sacrificio, el vino de las divinas batallas. Bebamos allá, gustemos en nuestra casa el vino de fragantes flores, sólo con el cual se perfuma y embriaga nuestro corazón, se hace feliz y se deleita”.[44] “Es lluvia de flores preciosas blancas y fragantes, que se desata, vuestra amistad”.[45] Porque ésta permite la comunicación y enlaza la sociedad de los humanos: “Alegraos y conversad unos con otros: oh, amigos, llegó ya vuestro amigo”.[46] Y a pesar de que a veces pone duda en la duración de la amistad sobre este mundo, y se pregunta si son fieles los hombres, y a pesar de que apenas tiene una esperanza endeble de que la amistad permanezca más allá de la muerte, esperanza que alguna vez manifiesta, como cuando dice: “Mientras yo sufro en la tierra, ¿allá donde ellos viven, se unirán en amistad?”,[47] o bien, haciendo una las ideas de amistad y dicha: “¿Hay allá alegría, hay allá amistad? ¿O solamente en la tierra hemos venido a conocernos?”,[48] a pesar de todo eso, encuentra en la amistad su máxima afirmación; sabe que son verdaderos los corazones de los amigos, y sobre esta certeza edifica un refugio para su indigencia, refugio donde a sus ojos aparece verdadero él también entre los demás: “También yo he venido a hacer amigos aquí”[49] exclama; “Esta tierra es lugar de la unión”;[50] y en resolución identifica expresamente, valiéndose de un paralelismo sinonímico, las dos ideas que lo preocupan: la amistad solidaria de los hombres y el arraigo en la vida: “Es verdad que nos hacemos amigos, es verdad que se vive en la tierra”.[51]

Y considerando lo que antecede, podría uno preguntarse: la poesía, ¿para qué servirá? ¿Cuál es en la tierra el destino del canto? Además, es general la tendencia de los poetas de todos los lugares y de todas los tiempos, a poetizar sobre su propio quehacer, y a dejar así a la posteridad el concepto vital de lo que para ellos es la poesía. Ese concepto, entre los latinos, corre por tres vertientes principales: el poema es mirado como un instrumento para evitar, por medio de la fama póstuma, la muerte individual; o como una herramienta para edificar un recinto de agradable descanso entre el doloroso hervor de los trabajos del mundo, o, finalmente, como un arma para corregir, criticándola, la organización social en la que viven. También en este orden los ejemplos abundan: “Con ala no usual ni débil, vate biforme seré llevado por el aire claro, y no moraré más en las tierras, y mayor que en la envidia dejaré las ciudades. No moriré, yo, sangre de padres pobres… ni por la onda Estigia seré retenido”.[52] “He de buscar la vía porque yo también pueda alzarme del suelo y volar, vencedor, en boca de hombres”.[53] “Mas no morirá de vejez la fama conquistada por el ingenio; la gloria para el ingenio permanece sin muerte”.[54] “Si pues algo de verdad tienen los presagios de los vales, luego, cuando muera, no seré tuyo, tierra”.[55]“Finalmente, la gloria da al ánimo no parvas fuerzas”.[56] Un solo y mismo aliento impulsa los versos trasladados: la seguridad de que el poema superará con mucho el plazo de la vida terrestre. Cambia el modo de los autores, pero queda uno, en el fondo, el canto.

Aparte de la vía para ascender a la fama eterna, busca en el arte el poeta latino el reposo grato, la serena paz que el ejercicio poético le otorga: “Cuando es dado algo de ocio, me divierto escribiendo,”[57] confiesa éste; y aquél: “En ese tiempo… me alentaba la dulce Parténope, a mí, discreto en los deleites de un ocio plebeyo”.[58] Y otros vienen a coincidir con ellos: “No buscaba la fama, sino el descanso”.[59] “Con los cantos busco los olvidos de las cosas miserables”. “Los cantos son alegre trabajo”.[60]

Inconforme con las cumbres de la sociedad que lo cerca, el poeta se valdrá del arte para intentar corregirlas. Probo él mismo, y honesto, sentirá en si la fuerza moral bastante a condenar las deshonestidades y la falta de probidad de los otros. ¿Qué se podrá decir en contra, “si alguien, siendo irreprochable, maldijere a los dignos de oprobio?”[61] Alguno, dirigiéndose a un amigo, le escribe: “Eres pulido en el habla común, en raer fatigantes costumbres docto, y en reprender el vicio con juego honorable.”[62] Y uno más, después de condenar, iniciando su enumeración, las muchas perversiones de la ciudad, declara que al verlas es “difícil no escribir una sátira”.[63]

Aunque para el poeta nahua no es indiferente, en apariencia, el tema de la gloria póstuma, y en ocasiones significa que si se ha de ir, quisiera dejar a lo menos flores y cantos como señal de su paso por la tierra, sabe profundamente que aun las criaturas del arte son efímeras y no tienen raíces: “Los toltecas pintaban —dice—: se fueron acabando sus libros de pinturas”.[64] También a veces, habla del placer del canto como de una suerte de ameno solaz: “Nadie se deje dominar por la tristeza, nadie ponga su pensamiento en la tierra: aquí están nuestras flores y nuestros bellos cantos”.[65] “Gozad, amigos míos: sea el baile, entre las flores está mi canto. Yo soy cantor.”[66] Pero a pesar de todo, mucho más alta es para él la que se diría que toma por finalidad última de la poesía. No quiero referirme aquí al sentido exclusivamente religioso de la poesía que celebra lo divino, al canto meramente ritual, sino tan sólo a aquellos aspectos del arte en que mejor se manifiesta el sentir dolorido del hombre abandonado de todos, que procura integrar., integrándose él también dentro de ella, una compañía que le preste el vigor suficiente para enfrentarse al absoluto derrumbamiento de las cosas. En tales aspectos se manifiesta, a mi ver, el destino esencial atribuido al canto que en ellos aparece y vuelve a surgir insistentemente, llegando a proporcionar una visión que podría llamarse fundamental. Y esta visión descubre a la poesía como la condición que permite realizar la comunidad entre los seres humanos: esto es, la concurrencia que se extiende hacia la única salvación alcanzadiza. En esta tierra a malas penas habitable para el hombre, en este sitio que no es de bienestar, en donde no hay alegría, en donde no hay dicha, el poeta se estima responsable de la comunidad: se pregunta: “¿Por mí, acaso, cesará la hermandad; por mí, acaso, cesará la unión?”.[67] A él se le exige: “Tú darás deleite a los nobles, a los caballeros águilas y tigres”.[68] Y si se recuerda que la nobleza era en alguna forma sinónimo de la hermandad, el sentido de lo anterior se insinúa con cierta precisión: el cantor une a los nobles, deleita a la nobleza, con los lazos suscitados por el canto. Y este sentido se aclara de todo en indo con lo que sigue: “Sólo con flores circundo a los nobles, con mis cantos los reúno”,[69] y se ratifica de modo definitivo al afirmarse, primero: “En verdad apenas vivimos, amargados por la tristeza”; y después, contrapesando la melancólica certidumbre, con esperanzada fe: “Con mis cantos, como plumas de quetzal entretejo a la nobleza”.[70] Es como si dijera: si es verdad que la vida es breve y triste e insegura, también lo es que los cantos encierran la virtud de establecer la reunión fraternal.

Además, después de haber identificado, ya lo hemos visto, la amistad con la vida en la tierra, el poeta hará una la verdad del hombre, la raíz que le presta sustento, y la raíz de verdad de la que el canto crece. Y dice: “¿Acaso son verdad los hombres? Porque si no lo son, ya no es verdadero nuestro canto”.[71] Podrían aducirse muchos ejemplos más; algunos ya los di cuando hablé del asunto de la amistad, y todos vendrían a probar lo mismo. Pero hay uno solo en el que, en una síntesis acaso irrebatible, se expresa la misión atribuida a la poesía como fundadora de la colectividad. Me refiero al fragmento que cuenta la manera como se fundaban las ciudades: “Se estableció el canto, se fijaron los tambores; se dice que así principiaban las ciudades: existía en ellas la música”.[72] El canto, cimiento irreemplazable de la ciudad, lo era de la comunidad también: pues resalta con evidencia que al hablar de la ciudad se nombra, antes y después de todo, a la comunidad de los hombres que la habitan. Yendo un poco más lejos: al ser la comunidad la raíz del hombre, y el canto la raíz de la comunidad, el canto resulta fundamento del hombre y condición imprescindible para que se realice su ser.

Y acaso sea lícito, repasando lo que hasta aquí ha sido expuesto, tratar de comprender el sentimiento y la concepción particulares que los latinos y los nahuas tuvieron del hombre y del mundo, ya que los poetas pueden representar en su mayor pureza el espíritu de los pueblos que los producen.

Tiende el poeta la abierta mirada sobre el mundo que habita, y lo recoge en ella, lo reúne; lo comprende y lo comunica, comprensible. Gracias a él, nosotros, hombres comunes, columbramos ere mundo en un instante inmóvil; lo columbramos iluminado y a salvo de la muerte.

El poeta latino, a su modo, nos sitúa frente a un mundo sólido, dentro de una comunidad cierta y casi inexpugnable, que él recibe como un legado de quien lo antecedió. En esa comunidad actúa el poeta, y espera, y propone una acción a los demás. Y propone una esperanza. Inconforme con lo que tiene, trata de modificarlo, mejorándolo. Señala las aberturas que ve en los muros que lo defienden, apunta los medios de resguardarlas. Desarmado él mismo en su índole perecedera, reclama su dignidad de ser en libertad, y resiste la incesante embestida del tiempo que implacable lo acerca a su fin, y para eso se vale de lo que no puede serle arrebatado: el momento en que está viviendo, el ejercicio de sus propias interiores potencias. Afirma el mundo que lo rodea, y procura la relación con un semejante que al tenderse hacia él en búsqueda convergente, se convierta en su prójimo, primero, y después en su igual, y en última consumación en él mismo, por puro amor de amistad, de manera que una sola alma pueda ser poseída por ambos. De esta unión nacerá la esperanza: una comunidad ordenada, pacífica y justa: una eternidad conquistada por el quehacer llevado al cabo durante el breve tiempo que dura la vida; una soledad que al ser compartida, deja esencialmente de serlo. Y el hombre se hace fuerte y se afinca, y no hay lugar para la muerte.

Por su parte el nahua, que por ser hombre seguirá los mismos impulsos, soportará necesidades paralelas a las del latino, ha de buscar por sus propios caminos soluciones salvadoras. Habitante de un mundo que desesperadamente y sin cesar se tambalea entre la nada y la nada, miembro de una comunidad que se disloca antes de llegar a existir, juguete de un dios a quien es objeto de burla y que lo mira rodar sin sentido, como una piedrecilla en la despiadada palma de su mano, también intentará encontrar su verdad sobre la tierra, y a pesar de su devoradora religiosidad no tenderá firmes esperanzas hacia un más allá del que perpetuamente duda, ni hacia una supervivencia espiritual. Poco se preocupará por la obtención de la fama; menos aún, por la transformación de unas costumbres que juzga inquebrantables, porque sabe que de ellas depende la estabilidad de su universo precario. Y dado que concibe su muerte como un instrumento de colaboración usado para demorar un instante la de los otros, no la resiste; más bien se la entrega con no sé qué modo de amargo placer. Y solo y destinado a ella, propone su acción: el hombre, para serlo, está obligado previamente a fundar la fraternidad. Porque únicamente la reunión hace que el tránsito por la tierra sea digno de ser recorrido, y porque solamente son valiosas las cosas compartidas. Cámbiase por esta vía la estructura humana del mundo, y al suprimirse casi la diferencia entre el tú y el yo, el hombre comienza a levantarse de su abyección y a convertir la soledad en solidaridad. Hacia esta lumbre dirige el nahua los ojos desde lo profundo de sus tinieblas; hacia esta puerta tiende su mano ciega. Esta es su esperanza: la constitución de un mundo habitable por hombres, mediante la participación en la responsabilidad común de una hermandad de iguales.

Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿A quién, a dónde volver los ojos? Amenazados estamos, conocernos nuestra abrumadora indigencia. Circunstancias de la historia nos conminan con la sombra de un cataclismo en el que perecerán no únicamente los bienes materiales y los del espirito del hombre, sino hasta su vida misma que será raída de la tierra. ¿Qué se ha hecho la hermandad? El amor y la amistad, ¿qué se hicieron? Diariamente vemos por todas partes las manifestaciones de una absurda oposición de ingentes grupos de hombres: diariamente la destrucción levanta por encima de nosotros, como un hongo del infierno, la amenaza de su cabeza enceguecedora y quemante y ponzoñosa, dispuesta a matar de lejos: y nosotros, después de cinco siglos, volvemos a sentir detrás de los clientes la pregunta de un abuelo que resucita en nuestro interior, y que grita: ¿qué está por ventura en pie? Y al querer contestarla quedamos con frecuencia mudos. Mudos y sordos.

Nuestra poesía, nutrida en su primer origen por las nociones nacidas de dos corrientes culturales distintas, se pierde ahora en un estéril laberinto de espejos, y los poetas parecen confundir la multiplicidad de su propia imagen sin volumen con la compañía de hombres de carne y hueso. La falta de cohesión con los demás y consigo mismos, ya sea que la admitan o la rechacen, los cerca, los deslumbra y los ciega por medio de sus mismas palabras, y en ellas la comunidad de los hombres se vuelve en mera fórmula retórica, y la acción no alcanza siquiera el nivel de propósito viable y es insuficiente a conocer las raíces del mundo y modificar la vida, al afirmarlas.

Para salir de este ofuscamiento, quizá sería conveniente que acertaran a unir los cabos vitales que más aproximan entre sí a nuestros distantes antepasados. Y acaso se pueda y se deba intentar.

De esta suerte, usando de lo que hemos sido, comprendiendo humanamente la vida y la muerte, hablaremos como hombres y a los hombres.

Hagamos, pues, que nuestra palabra restaure los humildes lazos del amor. Que una palabra trasminada de exigencias morales nos lleve a engendrar la ciudad de los seres humanos, responsables de todo y por todos; a cimentar un mundo donde la sola mirada de cada uno, puesta sin sentir vergüenza en los ojos del prójimo, aleje de golpe y definitivamente la amenaza del fin desastroso, y permita aventurar un paso hacia adelante, y ponga en el corazón la necesidad de darlo colectivamente, como un acto en que se ejerza la más plena de las libertades. Porque así tendrán firmeza los corazones de los amigos, y será verdad que se vive en la tierra, puesto que la tierra es el único sitio en donde se puede establecer la amistad.

[1] Horacio, Odas, II, xiv.

[2] Ms. Cantares mexicanos (Biblioteca Nacional de México), fol. 10 v.

[3] Ibid., fol. 69 v.

[4] Ibid., fol. 12 v.

[5] Ibid.

[6] Ibid., fol. 69 v.

[7] Ibid., fol. 9 r.

[8] Ibid., fol. 61 r.

[9] Ibid., fol. 10 v.

[10] Horacio, Odas, III, XXX.

[11] Ovidio, Tristes, III, iii.

[12] Ms. Cantares mexicanos (BNM), fol. 10 v.

[13] Virgilio, Geórgicas, IV, 558-561.

[14] Ms. Cantares mexicanos (BNM), fol. 20 v.

[15] Ibid., fol. 18 r.

[16] Ms. Del palacio de Madrid, fol. 278 r.

[17] Ms. Cantares mexicanos (BNM), fol. 18 r.

[18] Ibid., fol. 20 r.

[19] Ibid., fol. 18 r.

[20] Horacio, Odas, I, i.

[21] Tibulo, Elegías, I, x.

[22] Ovidio, Tristes, II, i.

[23] Horacio, Odas, III, iii.

[24] Ibid., III, viii.

[25] Ibid., III, xiv.

[26] Ibid., IV, v.

[27] Ms. Cantares mexicanos (BNM), fol. 66 v.

[28] Ibid., fol. 20 v.

[29] Ibid.

[30] Catulo, Poemas, xlvi y v.

[31] Horacio, Odas, II, xvi.

[32] Ibid., I, iii.

[33] Horacio, Sátiras, I, iii.

[34] Ibid., I, v.

[35] Ovidio, Tristes, I, iii.

[36] Ibid.,V, vi.

[37] Ovidio, Pónticas, I, vii.

[38] Ovidio, Tristes, I, ix.

[39] Ibid.

[40] Ovidio, Pónticas, II, vi.

[41] Ibid., II, iii.

[42] Ms. Cantares mexicanos (BNM), fol. 54 v.

[43]. Ibid., fol. 1 v.

[44] Ibid., fol. 4 r.

[45] Ibid., fol. 10 r.

[46] Ibid., fol. 12 r.

[47] Ibid., fol. 13 v.

[48] Ibid., fol. 10 r.

[49] Ms. de los romances de los señores de la Nueva España, fol. 6 v.

[50] Ms. Cantares mexicanos (BNM), fol. 35 v.

[51] Ibid., fol. 3 v.

[52] Horacio, Odas, II, xx.

[53] Virgilio, Geógicas, III, 8-9.

[54] Propercio, Elegías, III, ii.

[55] Ovidio, Tristes, IV, x.

[56] Ibid., V, xii.

[57] Horacio, Sátiras, II, I.

[58] Virgilio, Geórgicas, IV, 562-563

[59]. Ovidio, Tristes, IV, i.

[60] Ibid., V, vii.

[61] Ibid., V, Xii.

[62] Horacio, Sátiras, II, i.

[63] Persio, v. 15-16.

[64] Juvenal, I, 30.

[65] Ms. Cantares mexicanos (BNM), fol. Fol. 27 r.

[66] Ibid., fol. 33 v.

[67] Ibid.

[68] Ibid., fol. 3 v.

[69] Ibid.

[70] Ibid., fol. 10 v.

[71] Ibid.

[72] Códice matritense de la Real Academia de la Historia, fol. 180 v.

Las versiones de los textos en náhuatl son de los doctores Ángel María Garibay y Miguel León-Portilla.

Respuesta al discurso de ingreso de don Rubén Bonifaz Nuño por Agustín Yáñez

Saludé hace dieciocho años —1945— el advenimiento de Rubén Bonifaz Nuño al reino de las letras, en reseña cuyo texto me place ahora recordar:

Rubén Bonifaz Nuño es el nombre de un joven veracruzano en el despuntar de cuya obra presiento una gran voz de la poesía nacional. Recientemente lo he conocido. Fue primero al discernir los premios de los juegos florales organizados con fidelidad anual por Aguascalientes para las fiestas de primavera. Xavier Villaurrutia nos hizo notar la extraña belleza de una serie de sonetos, que le cupo leer entre las composiciones recibidas: llevaban el rubro general de La muerte del ángel, y un epígrafe de Rilke los amparaba; ciertamente no era de obra cuajada; pero aquí, allá, saltaban chispazos de genuina, profunda inspiración: poesía conturbada, concentrada, sin concesiones ni efectos premeditados. Cuando conocí personalmente al autor, en largas horas de viaje a Aguascalientes por el camino de San Luis, pude explicarme el aire de su poesía, Bonifaz es un joven silencioso, ensimismado, de afilada sonrisa entre infantil o doliente. Sorprendí en él actitudes impresionantes al abrigo de Aguascalientes: lo encontraba paseando a solas por calles apartadas, o inmóvil en jardines abandonados; producía el efecto de que hablaba consigo mismo; en un cuaderno escolar tornaba notas, que pude ver alguna vez: eran cabos de versos; eran versiones diferentes para la forma de uno y el mismo estado emocional: trabajo de conciencia, labor de oficio que se abraza con decisión. Sus actitudes y pasos me revelaban a un poeta con estrella. El recuerdo mayor que de su figura guarda mi memoria es el momento de la velada de los juegos florales en que fue al proscenio para decir los versos laureados. Impresión desconcertante. La magra presencia carecía en absoluto de desenvoltura, y el contraste con los poetas o intérpretes que lo precedieron —buenas declamadores todas ellos— era mayúsculo. Con débil voz, de matices imperceptibles, rígido el continente, rígidas las manos, lentamente fue diciendo La muerte del ángel. Me parecía estar frente a un iluminado en momentos de liberación, ajeno a toda circunstancia; más que un hombre de carne y hueso, era un fantasma inmóvil, que dejaba el espacio a la pura poesía, y ésta cobraba fuerzas mágicas, vibraciones y resonancias de misterio. Fue una impresión extraordinaria: el anuncio —para mi, para otros— de un poeta: de una personalidad extraordinaria.

El curso del tiempo conserva los rasgos cardinales de la fisonomía. Los signos presagiosos han hallado cumplimiento. Sin ansias ni prisas, con firmeza, el ensimismado sigue a la estrella, sin dejar camino por vereda. La Circe de los juegos florales trató de retenerlo; el peregrino pudo escapar al fácil hechizo y renovar sus votos de profeso. Per aspera ad astra. Si ha dado pasos sin descanso —nulla dies sine linea—, pocas moradas ha levantado su exigencia; pero sólidas, desprovistas de inútiles apariencias, labradas piedra a piedra, tras rechazar materiales acumulados con paciencia, sin avaricia: singular ejemplo de renunciación por elección.

Y al concluidas, el ánima trashumante, desterrada por sí, ante sí, ha dejado de largo esas estancias, con la fiebre de levantar otra más, otras más —nunca la definitiva—, conforme a los planos implacables de la Coatlicue —señora de vida y destrucción, madre y amante—, que carga dentro el poeta y por la cual es desde dentro poseído.

Una de aquellas casas fue construida para guardar los designios y leyes del ministerio poético. El visitante se detiene a lo largo de la galería y recoge sentencias:

Pero nunca puedan ser los objetos

en poema lo que son ellos solos

sino más de lo que son: la palabra

les dé lumbre, intensidad y sentido.

Y una extraña aspiración a lo eterno

se levante de las cosas nombradas,

y del paso de un instante surgidas

en su oscura soledad resplandezcan.

Retrocede a releer otras:

Luzca el poema

de una materia solamente: cristal desnudo,

blando en su centro tembloroso; liquido claro

que junto al aire se endurezca libre y preciso.

Que algún sentimiento apagado, oscuro,

vecino al rumor de la sangre, rija

con un movimiento sosegado

su corriente mínima y en penumbra.

Luego se sorprende por la vibración indígena con que ha sido reelaborado el aforismo primero de Hipócrates: ars loriga, vita brevis: reelaborado con diverso sesgo fecundo:

Largo es el tiempo de la muerte. Corto

el que vivimos. Nada nos resguarda,

del todo somos indigentes.

Sólo nos ampara la belleza.

Porque por ella en lo mudable asimos

la forma —esencia— de lo permanente,

lúcidamente contenida

por el ser profundo del poema.

Quiébrese el vaso del silencio, y corra

límpido el canto pues, y luzca libre

si únicamente en él respira

la belleza, y fórmase y se extiende.

Y lo agradable no. Lo necesario

surja en la voz y el pensamiento llegue:

no importa que lo ignoren muchos

si hay uno que pueda comprenderlo.

El recinto do la Poética no conserva el cuerpo íntegro de formulaciones y reflexiones; muchas quedan desperdigadas, en el camino, como éstas: un poema sin elementos prosaicos, que son peso muerto —la transmisión poética debe ser hecha por encima o por debajo de la razón, pero nunca a u mismo nivel, o sea: que iodo el poema esté traducido e poesía, aunque pueda resultar racionalmente incomprensible.

Codificadas o no, las exigencias hienden el hierro en los trabajos y los días del poeta, y les infieren transformaciones incesantes: depuraciones.

Al diseño lineal, en esfumino, de La muerte del ángel, sucedió el impresionismo de Imágenes —qué música hubiera sacado de ellas Claudio Aquiles— impresionismo luego repudiado, Imágenes propuestas al olvido, cuando el poeta las excluyó de la selección por él formada para grabar un disco de la serie universitaria Voz Viva de México.

Y es que con Los demonios y los días había penetrado al reino subterráneo, y allí entabló nueva lucha fiera con las palabras, con lo que alienta más allá de las palabras: y las dislocó, las desvistió de adjetivos, las hizo correr a fuerza de verbos, las hizo cargar sombras y pesadillas, las contaminó con sudor de pueblo, con jadeo de plebe, con violencia de chusma, y así las hizo encontrar nuevo género de nobleza viril.

Ilustre

es el albañil que pone una piedra

si en lo más profundo siente, al hacerlo,

que es bueno empezar otra casa.

La nueva casa se llamó El manto y la corona, que Henrique González Casanova juzga uno de los más hermosos libros de amor que se hayan escrito en lengua española.

Nunca pensé que hubiera tanta parte

de mi ternura en cosas, en momentos

que están y pasan cerca, a todas horas.

Por el camino y sobre la traza engrandecida de Los demonios y los días, el ardor de Coatlicue —creadora, destructora— indujo a su poseído a construir Fuego de pobres, y allí alojó a los viejos dioses del pueblo: a las potencias, a las fuerzas antiguas de la fecundación y del rayo; allí puso a los héroes y a las heroínas de la guerra florida, y también a los de la guerra inútil, a los protagonistas de rutina y aburrimiento; allí congregó las lenguas, los acentos que no fueron para letras, sino para pinturas; allí constituyó el teocalli del verbo humeante y sanguinario, y el tianguis de los oficios vulgares y las mercaderías de primera necesidad, que corresponden a los derechos instintivos; allí acumuló orfebrerías por él hechas con lodo y basura, con desperdicios, e hizo brillar la belleza de la miseria pública. E hizo sonreír a Coatlicue, la obligó a reconocer que la obra era buena. (Entre paréntesis: declaro que para mis muy personales valoraciones poéticas uso dos evidencias: la retención espontánea de la poesía en la memoria y la selección de textos, previsibles como epígrafes; aplicadas a Fuego de pobres, funcionó copiosamente la segunda, suscitando ecos de oscuras vivencias informuladas o de voces que siempre me fueron gratas, y que hallo sorpresivamente recreadas en la poesía de Bonifaz. Dos únicos ejemplos: la voz de López Velarde, así transformada:

La recámara

suntuaria y sin pensar de la memoria.

Abierta y enjoyada.

Comulgar en la música aspereza

junto al estribo ya, de amanecida,

con mujer desolada.

Viéramos, amarilla, construirse

la corona sulfúrica de humo

en la huella del chivo, y floreciera

la doliente señora del incienso

con el siete de espadas. Viernes santo.

Alas crispadas y caducas,

de domingos de ramos polvorientos.

Y así pasajes íntegros, como el que comienza con las palabras: Área sonante…

El otro caso es la voz de Alfredo R. Placencia:

¿Cómo haremos ahora nuestro oficio?

El préstamo fugaz ¿de qué manera

—si lo poco que tengo te lo quitan—

habrá de consolarnos de la muerte?

Arden las hachas turbias

sangrando el paredón del fusilado.

As de espadas cristiano de la muerte.

Algo se me ha quebrado esta mañana

de andar, de cara en cara, preguntando

por el que vive dentro.

Risa del pobre, cúpula sin suelo.

Yo, el de las cartas sin destino.

A qué imperio la puerta quedó rota.

Quién, grita, quién redobla, quién tañe.

Los contextos pueden también multiplicarse indefinidamente. No se trata de influencias, sino de incidencias. La incidencia en el sentimiento común ergo: en el lugar común: pero sublimado por el soplo de sensibilidad personalísima. Seguramente Bonifaz conoce y admira a López Velarde; dudo que conozca suficientemente a Placencia. Pero sé que, como Placencia, comparte las angustias y el idioma del hombre común: el hombre y la mujer de la calle. ¿Se debe a esto, como en Placencia, la resonancia bíblica, que Bonifaz apareja con las resonancias arcaicas de la poesía nahua? Se cierra el paréntesis). Pero el poeta no ha permanecido en esa última de sus construcciones; lo expulsó de allí Coatlicue sañuda, lo arrastró a nuevos destinos, descubridora, sabedora de que su amante, su poseído, adúltero de corazón, recreándose con señoras del Olimpo, cuyas imágenes acarreó, recargó junto a la falda de serpientes; y llegó a la osadía de encimar, a la entrada misma del teocalli, versos de Homero transcritos en caracteres griegos, sobre textos sagrados en náhuatl; adulterio o incesto, acaso simple alucinación de mirar en Deméter, o Rea, o Ceres, o Cibeles, en Afrodita o Venus, en Perséfona o Proserpina, las mismas apariencias de Coatlicue, idénticas fuerzas de vida, pasión, muerte y resurrección terrenales.

Aquí está la clave para descifrar la etopeya de Rubén Bonifaz Nuño y para sondear su esencial mexicanismo. Dos fuerzas luchan en su sensibilidad —volvamos a llamarlas Coatlicue y Ceres—, y él batalla por integrarlas en una y la misma unidad: la raíz del hombre universal, sujeto de iguales angustias y apetitos, goces y dolores, en siglos de siglos, bien que con idiosincrasias, cuya definición es la meta suprema de grupos e individuos, en el curso de la historia, en el humano afán de perpetuarse sobre los naufragios de la memoria y de señalar huella en el camino de la especie.

Lucha de dos herencias empeñadas —por ilustres— en ser irreconciliables: la indígena y la latina, es el pathos que imprime el ethos del mestizaje iberoamericano: es la pasión que troquela el carácter de México, en crónica batalla por conciliar las dos corrientes en una sola dirección.

El prolongado, encarnizado combate y sus vicisitudes originan la serie de facultades, aparentemente contradictorias, que a su vez originan los vicios y las virtudes del mestizo; abstracción y realismo, capacidad poética en sentido estricto de transformación de la realidad material, desasimiento, preferencia por la expresión plástica.

Trasladadas estas facultades y aquella pugna de herencias al campo literario, lo primero que aparece son las resistencias lingüísticas, las fugas semánticas, los imperativos morfológicos y sintácticos, la gama de diferencias expresivas. Inútil ha sido la obstinación de falsos puristas empeñados en ignorar la existencia del lenguaje popular corno inevitable instrumento de autenticidad lograda sólo por aquellos que no han tenido miedo de afrontar la tarea elemental del arte: transformar la materia en forma; la lengua común en el lenguaje artístico. A medida que el mexicano logre hacer del idioma de su pueblo el instrumento enriquecido con experiencias universales para la expresión de lo inefable, alcanzará la hondura en que lo nacional adviene a lo ecuménico.

La calificación de cinismo es frecuente hacia los que adoptan la decisión de utilizar el lenguaje popular en agencias literarias. Al cinismo suele conducir también el ejercicio de las facultades analizadas como propias del mestizo, especialmente las aptitudes para el realismo y el desasimiento. Salvo excepciones de morbos o de necio exhibicionismo, lo es en el noble sentido filosófico de señorío desengañado.

Tal el caso de Rubén Bonifaz Nuño, que cuenta en la lista de poetas que han conseguido transfigurar el idioma popular en fuerza original de creación, con aciertos como cuando transformando mediante la fantasía una locución vulgar, afirma “no tener ni mujer en que caerse muerto”, o como con igual procedimiento de trasposición escribe:

Y repetir ardiendo hasta el descanso

que no es para llorar, que no es decente.

Y porque, a la verdad, no es para tanto.

El discurso de Rubén Bonifaz Nuño en su ingreso a la Academia Mexicana confluye con la traza y el aliento de su poesía, y más directamente con la última obra: Fuego de pobres; asimismo, es confesión expresa de los indicios perseguidos para fincar la etopeya del poeta y del mexicano. El discurso constituye otro episodio de la querella entre Coatlicue y Ceres o Minerva: entre las águilas romanas y el águila azteca.

Ya en el elogio a José Vasconcelos coloca en paralelo el combate sin término de Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, de Apolo y Dionisos: la vida y la muerte, el amor y la cólera, la inteligencia y la pasión; evoca la insuficiencia conciliadora de Minerva entre los combatientes; afirma que Vasconcelos era poseedor de dos rostros opuestos, como el Jano de Roma. El discurso da el toque de guerra y enciende los fuegos.

La acción se formaliza: Vasconcelos, “ejemplo eminente él mismo de ese tipo humano en el que diversos elementos entran en pugna”: del “claroscuro vital originado en el movimiento de nuestra sangre mezclada”. Y “pues si mezclada ¿s ésta, mezclados han de ser por necesidad nuestros modos de vida: los frutos de nuestra cultura serán mezclados: y mezclada, en consecuencia, será nuestra literatura”.

De aquí arranca el grueso de la disputa, enfocada en tres sujetos comunes de la poesía latina y nahua: la guerra, la muerte y la amistad, que “ayuden a encontrar un rumbo definido que supere la situación, tan confusa a veces, en que se mueven nuestras letras actuales”.

Pocos como Bonifaz Nuño para mandar la operación. Él, cuya última resonante hazaña es haber traducido al español, con venturosa, difícil ambivalencia poética, las Geórgicas de Virgilio: antes había participado en la formación de una señera Antología de la poesía latina, que asombró a los especialistas “por su fidelidad a los originales y por la grandeza de las unidades rítmicas bien logradas”; y desde mucho antes, profesa lengua y literatura latina en aulas de la Universidad Nacional, con singular distinción. Él, que hace tiempo se aplica al aprendizaje del náhuatl y a asimilar el espíritu de su poesía, lo que ha conseguido, como lo prueban sus obras de creación personal.

La expedición latina nahua rinde triunfos excelentes. Algunos se asocian a la Poética del autor: así el pasaje que afirma: “los poetas pueden representar en su mayor pureza el espíritu de los pueblos que los producen; tiende el poeta la abierta mirada sobre el mundo que habita, y lo recoge en ella, lo reúne, lo comprende y lo comunica, comprensible; gracias a él, nosotros, hombres comunes, columbramos ese mundo en un instante inmóvil; lo columbramos iluminado y a salvo de la muerte”.

La confluencia del discurso con Fuego de pobres incita a ser marcada por dos epígrafes arrancados del poema:

Preso por las raíces extranjeras

del dormir cotidiano, te contemplo,

canto perdido, verdadero.

No sin trabajo y guerra me divido

por dentro, y tú me asilas y reúnes

debajo de tu brazo. Y no es en vano.

Agonista de la palabra en tantos campos, Rubén Bonifaz Nuño llega en brazos de sus méritos a esta Casa Mexicana de la palabra.

Sea bienvenido.

Donceles #66,

Centro Histórico,

alcaldía Cuauhtémoc,

Ciudad de México,

06010.

(+52)55 5208 2526

® 2024 Academia Mexicana de la Lengua