Prensa

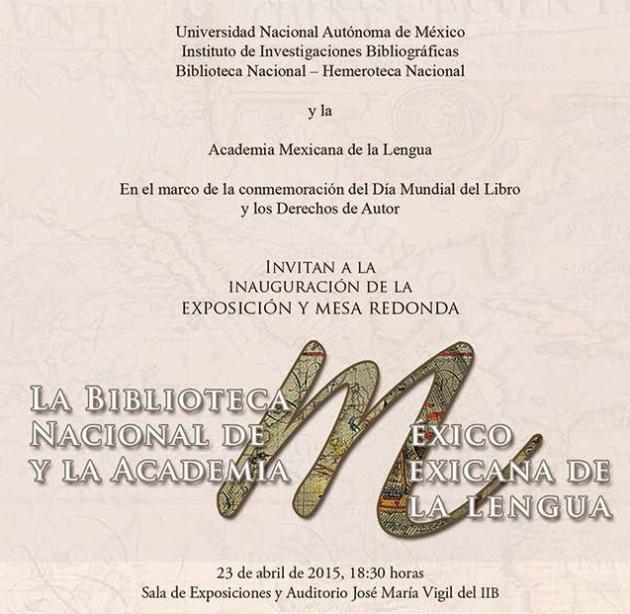

La Academia Mexicana de la Lengua y la Biblioteca Nacional. Textos leídos por Jaime Labastida, José Pascual Buxó y Adolfo Castañón

La Academia Mexicana de la Lengua

en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas

Día internacional del libro

Jaime Labastida

Los vínculos entre la AML y el IIB nacen, si pudiera decirlo así, de la necesidad más estricta. Están en su propia raíz, en tanto que se valen de los mismos instrumentos y trabajan, los dos, con materiales semejantes: las palabras, el limo que se deposita en un soporte frágil, extremadamente frágil, hecho de elementos perecederos que, sin embargo, están vivos. Al libro lo afectan el moho, la luz, el agua, el fuego, acaso la voracidad de los insectos no menos que la de los roedores. Pero en él se guarda lo más valioso de nosotros mismos, todo lo que hace posible, como lo dijo Quevedo, que podamos escuchar con los ojos a los muertos.

El instituto en el que hoy nos hallamos lleva inscrito en su nombre el rasgo que lo caracteriza: tiene como tarea trabajar en los libros. Por otra parte, nosotros, los que formamos parte de la AML, trabajamos también con esos instrumentos que se conservan en los libros, digo, con el conjunto infinito y en movimiento constante que son aquellas palabras que constituyen una lengua, con la arquitectura verbal, intangible y poderosa, que es el lenguaje. Nuestro deseo mayor, en algunos casos visible, en otros oculto, es el de permanecer, el de ser conservados en un sepulcro de papel que pueda ser abierto para que otros ojos lean (o escuchen) las palabras que hemos escrito. Así que nuestro anhelo es el de ser llevados desde la academia hasta el instituto, ser tenidos aquí, abiertos siempre al interés de los lectores.

Debe llamarnos poderosamente la atención que, por igual en griego que en latín, la voz con la que designamos este artefacto cultural al que le damos el bello nombre de librotenga el mismo origen y aluda sólo al soporte en el que las palabras se plasman. βὐβλος designa tres cosas distintas: una ciudad que ya se ha vuelto mítica, la hoja delgada que se produce al macerar una planta (el papiro) y, por último, el conjunto de esas hojas que, enrolladas o abiertas, forman lo que es, propiamente hablando, un libro. A su vez, el término latino liber designa en sus inicios esa lámina que se halla entre la corteza y el tronco del árbol y que, cuando se desgaja, forma lo que hoy se llama papel. Βὐβλος es, por lo tanto, el papel; liber también. Es asombroso, sin duda, que el material que soporta las palabras se haya convertido, al paso del tiempo, en la voz que designa el libro. Adviértanlo: no son los caracteres de la escritura ni las letras ni los signos gráficos ni los instrumentos con los que se plasman las palabras o las imágenes (pincel, γρἀφοw, stylo); tampoco la tinta negra y roja ni la piedra ni el barro cocido ni la piel ni el martillo ni la cera los que se convirtieron en el término con el que designamos hoy el objeto delicado que es un libro, no: fue el soporte, o sea, el papiro, el papel, el objeto que proviene de vegetales macerados, lo que es considerado libro.

Claro, el libro fue en sus orígenes un objeto único, casi mítico, sagrado. Sin duda, debe haber producido una intensa conmoción a quienes podían entender los caracteres que estaban allí, en apariencia inertes, en una piedra, en una tablilla de barro cocido, en un pergamino. Aquel libro, aquellos signos hablaban pero carecían de boca; se escuchaban con los ojos (así lo dice Quevedo); reproducían las palabras de los muertos o de los dioses, las voces de personas, reales o divinas, sin embargo ausentes. Los hombres podían dialogar con aquel libro, aun cuando el hablante no respondiera de viva voz. Fue, pues, una maravilla que pronto se volvió objeto de culto. Se le guardaba con reverencia. Esos caracteres estaban vivos en las estelas mayas y mexicas, en los amoxtlimesoamericanos; en los muros de granito de los templos egipcios, en los llamados libros de los muertos (por cuya causa los helenos le dieron el nombre de sagrados a sus caracteres: hieroglifos, signos sacros). Ahora, sin embargo, hemos convertido los libros en asunto de comercio. A partir de aquel momento en el que Gutenberg, nuestro maestro, lanzó a la calle, acaso sin desearlo, a los pendolistas, esos dibujantes de letras que se fatigaban copiando signos en la penumbra de los conventos, el libro adquirió una dimensión diferente. Dejó de ser privilegio de unos cuantos, para entrar en las casas de todos los hombres. Aquella revolución tecnológica, de la que somos felices herederos, privó de empleo a varios cientos de personas dispersas por Europa, pero le dio nuevas fuentes de trabajo a millones de personas desde entonces y hasta hoy. Es lo que provocan las grandes hazañas de la tecnología: privan de trabajo a varios cientos o miles de personas pero, a la larga, generan miles de veces más puestos de trabajo que los perdidos. Además, la imprenta democratizó, por decirlo así, la razón y multiplicó los centros de enseñanza: sus frutos están aquí, entre otros lugares, en esta biblioteca.

¿Quiénes atisban lo que hacemos y escribimos? ¿Sor Juana, Joaquín García Icazbalceta, Francisco Sosa, José María Vigil, Manuel Orozco y Berra, Alfonso Reyes, José Gorostiza, Ernesto de la Torre Villar, José Moreno de Alba, Vicente Quirarte, José Pascual Buxó, Germán Viveros? Ellos, sin duda alguna. Pero también miles de personas: todos aquellos que, por una u otra razón, se encuentran, vivos, entre las páginas de los libros que el instituto que tanto amamos custodia. Investigadores, escritores, lectores, todos los que tienen por alimento la palabra, se hallan aquí, hoy y todos los días, porque para ellos (para nosotros, mejor dicho) no es sólo este día, el 23 de abril de cada año, el único día que festejamos los libros. Todos los días de todos los años de nuestra vida, corta y sin duda azarosa, los libros nos otorgan el más alto de los placeres que pueda tener un ser humano: el deleite de hablar, en silencio, con ausentes; de encontrar una respuesta para el placer terrible de ser ese oscuro animal que oscila, tembloroso, en el abismo y al que ciertas palabras, que el libro guarda en su interior, iluminan, acaso, un breve instante y anulan su tiniebla.

El aliento y la palabra

José Pascual Buxó

Partamos de una sencilla premisa: la lengua, los lenguajes, son la causa eficiente de nuestra verdadera humanidad. Sin ella y sin ellos no habríamos salido de un feroz estado de asechanza: nos habríamos mantenido perpetuamente atentos a la captura de todas aquellas presas codiciadas por nuestros apetitos. Quizá, en un momento de reposo, pudo llegar a una zona difusa de la conciencia primitiva un indefinible sentimiento que –mucho más tarde- podría recibir los nombres del amor y la solidaridad. Sin palabras como esas, sólo seriamos un atado instintivo de pasiones, cuyo único modo de expresión estaría fatalmente ligado a todos los extremos de la violencia. Pero ya sea don divino milagrosamente concedido a los hombres o –a lo que yo más me inclino- arduísima y triunfante elaboración de los más aptos, el lenguaje convirtió a la manada prehistórica en una comunidad de individuos dotados de voluntad y pensamiento.

La lengua, todas la lenguas, son –a la vez- el origen y la esencia de la humanidad, y solo a través de ellas cada uno de nosotros puede alcanzar su plena condición de individuo singular en el seno de la sociedad que nos incorpora, instruye y reconoce. Porque una lengua humana nos revela tanto el mundo natural en que habitamos como los mundos ideales que interiormente nos habitan; su función es la de dar orden y sentido a nuestra propia conciencia que, sin su auxilio, navegaría por siempre en el magma infinito de las realidades inefables: sin palabras, nuestro entendimiento carecería de instrumentos idóneos para indagar la naturaleza de nuestro propio ser; sin ellas, nuestro espíritu no sería otra cosa que un paisaje inerte, sin figuras ni símbolos.

Pero si la causa eficiente de nuestra humanidad es la lengua, la causa material de ésta es apenas una articulada secuencia de sonidos: su materia prima es, pues, el aliento humano, y su causa formal lo que solemos llamar ideas. Y así, el aliento se hace voz y la voz se configura, gracias a un ejemplar acuerdo colectivo, en algo diferente de sí misma: se traslada a otro mundo o, por mejor decir, configura un nuevo mundo de signos en el cual se identifican y cobran vida las cosas de este mundo material y sensible, y aun hacen surgir como por encanto las geometrías del pensamiento abstracto y los fulgores de la imaginación visionaria. Sin la intermediación de los signos, no conoceríamos ciertamente la entidad de nuestros afectos ni de nuestros deseos ni siquiera de nuestra empecinada voluntad de vivir. Las palabras nos convierten en los individuos que somos y nos permiten conocer lo que son o han sido cada uno de nuestros semejantes.

Sin embargo, la comunicación sonora es débil en su propia materia. Las voces emitidas requieren de la proximidad de los hablantes; alejados en el espacio –y ya no digamos en el tiempo- se diluyen, desaparecen y cesa toda posibilidad de comunicación intersubjetiva. ¿Y cómo superar esta fragilidad intrínseca de los signos orales? Por obra de otra operación cuasi milagrosa: su transfiguración en signos visuales, cuya representación gráfica es capaz, no sólo de preservarlos en su primitiva unidad vocal, sino de mantener su misma densidad semántica: la entrañada correlación de los sonidos con los sentidos, de los significantes con sus significados. Porque los signos verbales son, en efecto, una entidad bifásica que, a semejanza del antiguo dios de los romanos, tienen dos caras: una que mira a su materialidad perceptible y otra a su contenido cognoscible, esto es, a las imágenes que las voces suscitan en nuestra memoria, en nuestro entendimiento y en nuestra fantasía. Así, estableciendo las debidas correlaciones entre la fonación y la mirada, pasando del signo audible al signo visible, nuestra lengua común logra ponerse al amparo de los desmanes del tiempo y adquirir una entidad cuasi permanente por gracia de la escritura.

Una lengua –decían los lingüistas de antaño- está constituida por un vocabulario y una gramática, o dicho diversamente, por un repertorio de signos y un conjunto de reglas para combinarlos. Simplificadas al extremo, las cosas parecieran ser así, y así podría inferirse de la consulta de los mínimos lexicones y los manuales escolares; con todo, entre el repertorio común y las normas generales, se instala otra magnitud inexcusable: la competencia del hablante que, valiéndose de los recursos mostrencos, logra formar el diseño inteligible de sus propios afanes.

Otros han hecho la distinción entre lo que llaman lengua y habla, entendiendo por la primera el conjunto de signos y esquemas que determinan tanto la selección de los primeros, de conformidad con los propósitos comunicativos de cada usuario, como su concatenación discursiva, y a esta actividad puntual y concreta los expertos la designan con el nombre de habla. Con todo, mal grado tales distinciones de interés puramente didáctico, lengua y habla se constituyen como un solo sistema simbólico que permite, a un tiempo, la formación del pensamiento y la expresión y comunicación de sus cambiantes contenidos. De modo, pues, que en la realidad social no hay más que discursos, actos específicos de habla susceptibles de manifestar –de viva voz o por intermedio de la escritura- los infinitos modos de concebir y expresar las circunstancias de nuestra vida en cualesquiera de sus vertientes: cívica, moral, intelectual o fantástica.

De manera, pues, que el conjunto de aquellos innumerables discursos –producidos en el transcurso de los tiempos- se constituye como el legado irremplazable de las civilizaciones humanas, y que la preservación de tales testimonios documentales sea, en consecuencia, una de las mayores responsabilidades de toda república bien gobernada. De ahí también el inevitable surgimiento de las instituciones encargadas, por una parte, de reunir, clasificar y preservar todos aquellos testimonios escritos del variadísimo acontecer humano y, por otra, de recuperar sus contenidos de índole literaria, filosófica, histórica y científica; es decir, la institución perdurable de las bibliotecas y las academias. Sin el concurso de los acervos bibliográficos, las labores específicas de la academia no tendrían materia en que cebarse; sin la pausada reflexión de los académicos, los textos acumulados durante siglos, no serían más que el mudo testimonio de una indefinible presencia humana.

Por fortuna, a lo largo de nuestra accidentada historia patria no han faltado las instituciones de uno y otro tipo. Sin entrar ahora en la consideración de la cultura de los pueblos indígenas ni de los testimonios irrecusables del asombroso desarrollo de sus instituciones políticas, religiosas y culturales, en el proceso trisecular de formación de la moderna nación mexicana, fue notable la rápida expansión de la imprenta, así como del comercio librero y la consecuente creación de bibliotecas vinculadas tanto a la enseñanza secular como religiosa en las más importantes ciudades de la Nueva España y, de manera muy particular, la formada en el seno de la Real y Pontificia Universidad, de cuyos fondos fue dotada la primera Biblioteca Nacional, creada por los gobiernos nacionalistas del México independiente. Promulgada su definitiva creación en 1867, y después de un dilatado proceso en que no faltaron las dificultades de orden técnico y material, en 1929 fue confiada a la custodia de la Universidad Autónoma, con el fin de asegurar su permanencia institucional y sus servicios al desarrollo de nuestra cultura democrática. Y así como el siglo XVIII vio nacer en nuestro país la ciencia bibliográfica unida al orgullo criollo por la relevante actividad intelectual de los antiguos mexicanos, el siglo XIX promovió el creación de diversos liceos y academias, en los cuales liberales y conservadores, románticos y neoclásicos, debatían, tanto o más que sus ideas literarias, sus encontradas concepciones de la vida republicana.

Concluida con dolor la negra etapa de las guerras civiles y las ocupaciones extranjeras, diluidos o al menos acallados con el pasar del tiempo los mutuos rencores, mexicanos y españoles pudieron sentirse nuevamente unidos por la lengua común y las tradiciones compartidas. Y así, después de los recurrentes intentos por parte de los literatos mexicanos de mantener con vida las corporaciones literarias por ellos fundadas, la Real Academia Española decidió constituir en 1870 academias americanas correspondientes, con el fin de que éstas contribuyeran a sus tareas fundamentales, que eran -según reza su lema inaugural- dar unidad y fijeza a la lengua, limpiarla de los errores comunes y dotarla de la perfección y esplendor ambicionados por todas las lenguas de alta cultura. Cinco años después, se formalizó la Academia Mexicana Correspondiente de la Española, la reseña de cuyos frutos no cabría en estas líneas, si bien no pueda dejar de mencionarse el hecho de que, a más de un siglo de su fundación, en octubre de 2001, adoptó el nombre de Academia Mexicana de la Lengua, en razón de su plena autonomía científica y atenta al carácter original y distintivo del español hablado y escrito por los mexicanos.

La cláusula cuarta de los estatutos de nuestra corporación señala que el objeto de la misma es “velar por la conservación, la pureza y perfeccionamiento de la lengua española”, y ese breve desiderátum alude implícitamente a los máximos peligros que puede enfrentar una lengua en el transcurso de su existencia. Porque las lenguas humanas -y más las habladas por millones y millones de individuos en los más diversos ámbitos de una sociedad tan compleja como la nuestra- son, como lo somos nosotros mismos, un ser vivo sujeto a crecimiento, maduración y decadencia. De ahí, pues, que el cuidado de su salud y de su progreso sea una responsabilidad pública y pueda quedar oficialmente a cargo de una entidad formada por expertos.

¿Y cuáles serían, pues, las asechanzas a que puede verse sometida una lengua utilizada y propiamente recreada una y otra y otra vez por cada uno de sus innumerables hablantes, y cómo podríamos precavernos de ellas? Para decirlo pronto: que esos hablantes sean capaces de mantener su interlocución con los destinatarios dentro de los marcos del sistema lingüístico propio de nuestra lengua española. Por paradójico que parezca, ese “marco” –con su conjunto de reglas constrictivas- no implica un acotamiento de las posibilidades de la libre expresión individual, sino –todo lo contrario- favorece la producción original del pensamiento en tanto que pone a disposición de los hablantes un vasto y flexible repertorio de modalidades de expresión, que van desde los ceñidos enunciados de la ciencia hasta la incontenible floración de la poesía. Al igual que en las sociedades humanas, bien aplicadas, las mismas normas que determinan los comportamientos de la vida civilizada las preservan del caos y la extinción.

Las circunstancias que han propiciado el desarrollo de esta sesión pública de la Academia Mexicana de la Lengua en el ámbito de la Biblioteca Nacional no son puramente fortuitas, pues aun cuando estas instituciones hayan sido creadas con propósitos muy específicos, ambas coinciden en una tarea superior, que las identifica y complementa: la de preservar, comprender y propagar las lecciones de vida y pensamiento recluidas en todos aquellos testimonios escritos de nuestro ser nacional.

La Academia Mexicana de la Lengua

y la Biblioteca Nacional

Adolfo Castañón

I

“Imaginen que tuviésemos que arreglar los libros de una biblioteca. Cuando empezamos, los libros están amontonados en desorden por el suelo. Habría muchas maneras de sacarlos de ahí y de ponerlos en su lugar. Una sería tomar los libros uno por uno y poner cada uno en un estante en su lugar. De otra parte, podríamos tomar algunos libros del piso y ponerlos en una hilera en un estante, meramente para indicar que estos libros deberían ir juntos en ese orden. En el curso del arreglo de la biblioteca, toda esta hilera de libros tendría que cambiar de lugar. Pero sería un error decir que antes, al haberlos puesto juntos en un estante, no se dio ningún paso hacia el resultado final. En este caso, de hecho, es bastante obvio que el haber puesto juntos todos los libros que debían estar juntos es un logro, aunque luego toda la hilera tuviese que cambiar de lugar. Pero algunos de los mayores logros en filosofía solamente podrían ser comparados con este hecho de poner juntos algunos libros que deben estar juntos para ponerlos luego en diferentes estantes; no siendo definitivo, en relación con sus posiciones originales que ya no están tirados unos juntos al otro. El observador recién llegado que no conoce la dificultad de la tarea puede pensar en ese caso que nada se ha logrado. La dificultad en filosofía estriba en no decir más de lo que sabemos.”

Ludwig Wittgenstein, Preliminary Studies for the Philosophical Investigations generally known as The blue & brown books

by L.W. Basil Blackwell, Oxford, 1a ed. 1958. “Preface” por R(ichard).R(orty).

Estas palabras del filósofo ponen sobre la mesa de nuestra atención la trascendencia del quehacer del bibliotecario y de su tarea y misión. Hombres de libros como: Joaquín García Icazbalceta, José María Vigil, José Fernando Ramírez, Manuel Eduardo de Gorostiza, Joaquín Cardoza, José María Lafragua, Francisco Sosa, Luis G. Urbina, Martín Luis Guzmán, Enrique Fernández Ledezma, José Vasconcelos, Alberto María Carreño, Andrés Henestrosa, José Luis Martínez, Ernesto de la Torre Villar, José Moreno de Alba, Vicente Quirarte, José Pascual Buxó, Germán Viveros, Manuel Alcalá, para evocar algunos nombres estimados, han sabido bien hasta qué punto mover libros, catalogarlos o clasificarlos es un oficio delicado y que tiene una múltiple trascendencia. Lo que se traen entre manos los bibliotecarios no sólo es el polvo que despiden las hojas secas de los volúmenes impresos; lo que se traen entre manos esos curiosos personajes que sólo saben saciar su sed con el conocimiento es ni más ni menos el sentido impalpable y a la vez tangible y vulnerable de la comunidad hecha república, república de los libros. No es gratuito entonces que, por ejemplo, un polígrafo como el ilustre José María Vigil haya escrito a su amigo Agustín Rivera el 12 de agosto de 1885, hace casi 120 años, que se encontraba atareado en dos obras magnas: de un lado “… la organización de la Biblioteca Nacional” y de sus “140,000 volúmenes que abarcan toda la esfera de los conocimientos humanos” y del otro la tarea de “escribir la historia de la reforma y de la intervención” . Salta a la vista del lector republicano el paralelo que puede haber entre estas dos tareas abrumadoras. Además, para aliviar sus agobios eruditos y políticos, Vigil se bañaba a gusto en la traducción de las elegías de Propercio. Parecería que este triángulo ocupacional delinea el perfil de nuestros maestros bibliotecarios: la gimnasia de clasificar y catalogar, el ejercicio de poner en cintura las alborotadas noticias de la historia universal vivida y padecida desde México, el reposo y júbilo de medirse mental y afectivamente con el universo de las humanidades clásicas. No sólo eso: se da en la cuerda floja de este oficio que tan estable parece una dimensión civil. De ahí que no se pueda poner en duda que bibliófilos y bibliotecarios, como los mencionados, hayan tenido y tengan conciencia del sentido civil y aun político de su oficio.

Otro de los paralelos entre la Biblioteca Nacional y la Academia Mexicana de la Lengua concierne a su sede: ambas fueron hasta hace muy poco y todavía lo es la nuestra entidades itinerantes. Durante muchos años, como se sabe, la Biblioteca Nacional estuvo situada en el Templo de San Agustín en Isabel La Católica y Uruguay. Fue ese uno de mis primeros espacios de lectura. Recuerdo haber pedido alguna obra de Garcilaso y verme premiado con un noble ejemplar casi una edición príncipe. Recuerdo los bustos de los ilustres filósofos que adornaban aquel espacio: Platón, Aristóteles, Descartes entre muchos otros. Tal vez, sin saberlo, me tropecé siendo adolescente con un joven trabajador, casi de mi misma edad, de aquella institución que luego sería mi amigo y que falleció el año pasado, Liborio Villagómez.

II

La Biblioteca Nacional, fundada por decreto de Benito Juárez (1867), y la Academia Mexicana de la Lengua, hace 140 años en 1875, son instituciones hermanas en más de un sentido. “Hermanas de leche” y hermanas sin más pues han tenido las mismas nodrizas institucionales y en ocasiones las mismas cadenas genealógicas. Son frutos de un mismo árbol y casi no se podría entender la historia de una sin descifrar a la par la de la otra: la cultura literaria y bibliográfica del México independiente, republicano y moderno. No sólo porque algunos directores de la Biblioteca Nacional lo hayan sido también de la Academia Mexicana de la Lengua como José María Vigil y José G. Moreno de Alba, no sólo porque los bibliotecarios hayan sido a lo largo de la historia personas relacionadas necesariamente con el quehacer del libro en México y con el quehacer de la Academia: todos comparten un horizonte. Las cartas que provienen del pasado son de la mayor importancia; sin embargo, como recuerda atinadamente George Steiner, no siempre recordamos el nombre del cartero; así la nómina de los bibliotecarios se encuentra en un segundo plano en la memoria colectiva: los paisajes o las fotografías memorables que los retratan son más conocidos que los nombres de los fotógrafos. Historias paralelas, aunque no idénticas. Ambas instituciones han compartido horizontes y terrenos comunes pero sobre todo una idea o un haz de creencia en torno a una misión magnética de los deberes de la letra escrita, la palabra y su conservación, la lengua, la historia y la memoria nacionales y, del otro, una experiencia inapelable de la precariedad y la fragilidad de eso que se conviene en llamar libro en un país tan improbable como México. Un país que es a la vez fuerte por sus raíces y tradiciones y a la par vulnerable por sus hombres e instituciones: “México es tan fuerte que los mexicanos no han podido acabar con él”, nos vino a decir en un aforismo el poeta guatemalteco Luis Cardoza y Aragón, quien no fue académico de la lengua pero sí investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas y cuyo archivo y papeles prodigiosos se encuentran alojados en esta Biblioteca Nacional que hoy nos acoge, al igual que las de otros ilustres poetas y escritores como Carlos Pellicer o Rafael Heliodoro Valle. Y es que en una biblioteca no sólo hay libros: amén de las colecciones de volúmenes impresos o de revistas, están concentrados en estos espacios, documentos como los citados o como los que resguarda la Biblioteca Alberto María Carreño de nuestra Academia: desde el manuscrito de La Suave Patria de Ramón López Velarde hasta el diario inédito del bibliófilo Abate González de Mendoza, José María González de Mendoza, quien, por cierto, fuera académico y el sexto censor desde la silla vigésimoquinta.

La sombra de estos destinos contrastados se ha proyectado por fuerza en la historia de estos centros o antros culturales que han tenido que afirmar la necesidad imperiosa de la conservación de la cultura escrita y de su patrimonio cultural contra el caos de las incertidumbres y desastres, de guerras, mudanzas, robos, crisis, modernizaciones, faltas de presupuesto, desinterés de las nomenclaturas progresistas y positivistas en las humanidades de que son prenda y presa estas valerosas instituciones.

Valerosas. La tarea de los académicos y bibliotecarios ha sido muchas veces heroica. Sin embargo esa épica se ha dado como una gesta silenciosa y eficiente como debe ser la misión de los hombres del libro en el ámbito de una cultura marcada por los duelos de las culturas en proceso de formación, discordia y extinción, y por los quebrantos de la falta de continuidad. Ese talante estoico se encarna no solamente en las figuras mayúsculas como la arriba citadas, sino también cobra cuerpo en otras que también se escriben en el libro de la memoria. Una de esas figuras fue la de don Liborio Villagómez (1952-2014). Luego de dirigir el fondo reservado de la Biblioteca Nacional llegó a ser bibliotecario responsable de la Biblioteca Alberto María Carreño de la Academia Mexicana de la Lengua gracias a la persuasión de don José G. Moreno de Alba, figura emblemática de la conjunción entre Biblioteca Nacional y Academia Mexicana de la Lengua, que las dirigió con fortuna. La de los lectores autodidactas que van subiendo palmo a palmo las pirámides escalafonarias (¿no son piramidales todos los escalafones jerárquicos?), ascendiéndolas a mano y a pie limpio como alpinistas descalzos, esa fue la raza de don Liborio que parece haber nacido con el don puesto sobre la cabeza como un halo canónico o una irradiación impalpable como la que rodea a los volcanes y a los montañistas y alpinistas como al luminoso y legendario Hilarión Vidales o al austero Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, más y mejor conocido como Juan Rulfo. Su obra de industrioso oficio de bibliotecario y archivero en el Archivo General de la Nación y en la Biblioteca Nacional se dio bajo las administraciones de tres directores de esta, también académicos. Como diría Iván Escamilla, amigo y discípulo suyo en el obituario dedicado a don Villagómez:

Pero el amor de Liborio por los testimonios del pasado trascendía los muros de la biblioteca. Su afán por difundir las maravillas que custodia la Biblioteca Nacional lo hizo participar en proyectos para digitalizar y poner en línea libros de las colecciones conocidas como Fondo de Origen y Fondo Mexicano, y los invaluables documentos del Archivo Franciscano. A todos estos proyectos, y sin faltar a sus obligaciones ordinarias, Liborio les dedicó tiempo, energía y entrega sin reserva, al punto de poner en riesgo su propia salud.

En la Academia Liborio Villagómez organizó la Biblioteca, modernizó y puso en cintura electrónica su catálogo, coordinó los trabajos de digitalización de las Memorias para que pudiesen estar disponibles en nuestra página electrónica e hizo un sin número de tareas para poner al día cédulas, formas y procedimientos. No es una metáfora: al igual que la labor de los mineros, la del bibliotecario está expuesta a enfermedades, infecciones y quebrantos como pueden ser los inducidos por los perniciosos acáridos, invisibles ejecutores testamentarios de investigadores ilustres como Carlos Monsiváis y Villagómez. Al igual que los libros y revistas, los bibliotecarios también pueden verse expuestos a patologías e infecciones. Quien haya entrado alguna vez a un fondo reservado o a un archivo sabe bien que, al igual que los gambusinos y mineros esos enfermeros de libro que son los bibliotecarios deben traer tapabocas, guantes de hule y aun bata. Aunque conocía estos accesorios, don Liborio el amigo y contertulio de Manuel Calvillo en el fondo reservado se reía de ellos en silencio. Cabría decir de este protagonista sigiloso de la cultura del libro en México que era un cerebro bibliotecario, para echar mano de una expresión que se puso de moda hace unos años. Liborio estaba lejos de ser un robot. Sin embargo parecía tener en su ojo mental, una pantalla automática de digitalización: todo un señor del escáner mental, solicito un indulto por el empleo del anglicismo, aunque este sea el año dual de México y la Gran Bretaña.

Al final de sus días don Liborio Villagómez, tan reacio a la publicidad y a la aparición en escena (¡cuánto trabajo costó encontrar una foto para ponerla en su funeral!), fue reconocido con el prestigioso premio “Atanasio G. Saravia” de Historia Regional, patrocinado por Fomento Cultural Banamex en 2012. No sé si fue con motivo de la publicación del libro Aventuras y desventuras de un noble realista. Prólogo, transcripción y selección de Liborio Villagómez . En esta obra colindan la historia que se hace leyenda con el hecho improbable que se brinda como novela de aventuras y con la rigurosa investigación histórica y la severidad del oficio del paleógrafo profesional. Tuvo muy buen ojo y oído Vicente Quirarte al pedirle a don Liborio que sazonara editorialmente este delicioso libro para su colección Summa Mexicana. Pero el buen paño hasta en el arca se vende y no podían quedar ocultas las prendas de su oficio. Miguel León Portilla, decano de la Academia Mexicana de la Lengua e investigador emérito de la UNAM, tuvo el buen sentido de reclutarlo para colaborar en la edición monumental de los Cantares mexicanos en la paleografía y en el estudio “Estudio codicológico del manuscrito”, junto a Ascensión Hernández Triviño de León-Portilla (pp. 27-150). Y es que Liborio Villagómez dominaba las diversas artes y técnicas de la bibliotecología y la biblioteconomía, sin olvidar desde luego la biblioterapia, la bibliofilia, el cotilleo, el correo menor de la conversación de la cual era un maestro no sólo por lo que decía sino porque sabía escuchar y responder atinadamente; don Liborio dominaba además el arte difícil de cotizar cuánto valen las bibliotecas y los acervos, así como el de valorar cuánto debe pagarse a un investigador, a un paleógrafo, a un bibliotecario; atesoraba en sus redes memoriosas noticias de muy diversa índole, sabía cómo saber (es decir, dominaba la heurística), no presumía de hablar idiomas pero se defendía bien leyendo algunos europeos y aun nativos sin olvidar su ojo clínico y grafológico para desenredar los laberintos de las caligrafías pasadas y su conocimiento de la imprenta en México de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, pero su fuerte era la paleografía y su gusto por descifrar manuscritos difíciles y anotar textos. Puedo dar fe desde esta esquina de aprendiz de que además de conseguirme obras de difícil acceso como El Anticristo de Lope de Vega o ediciones raras de Rubén Darío, era capaz de leer casi de corrido escrituras pretéritas. La última vez que lo vi, pocos días antes de que falleciera, fue en la antigua sede de Liverpool de la Academia. Nos sentamos solemnemente solos en la penumbra en la gran mesa de plenos que ahora ha encontrado refugio en la Biblioteca Nacional. Le había llevado yo una tarea nada fácil. La encomienda de descifrar el microfilm de la traducción y presentación que hizo el español Diego de Cisneros en junio de 1637 de la Vida De Miguel señor de Montaña, Sacada quasi del todo de sus Escritos, conforme a la verdad. Nos citamos ahí para que me mostrase el avance de aquel encargo improbable; luego de saludarnos, nos sentamos en aquella mesa limpia y con la mirada niña del travieso que ha cumplido su tarea, me entregó las primeras páginas de aquella transcripción que él había hecho en su casa robándole horas al sueño: encubrí el nudo en la garganta y las lágrimas a punto de salir de los ojos bajo un saludo y un abrazo agradecido. ¡Había encontrado un paleógrafo para el lector y traductor pionero de Montaigne!, pero no sólo eso: Liborio conocía pasablemente al francés. No me duró mucho la alegría. Y días después tuve que ver en una funeraria de la colonia San Rafael el último rostro del santo bibliotecario. La Academia Mexicana de la Lengua y la cultura del libro en México, tanto como la Biblioteca Nacional, todavía resienten ese quebranto. Esa ausencia es, de nuevo, algo que hermana a estas casas del libro. A estas casas habitadas por hombres que saben que cuidar y mover libros de un lugar a otro tiene algo que ver con el pensamiento. En el Día del Libro no parece injusto recordar a un bibliotecario que trabajó en ambas bibliotecas.

Donceles #66,

Centro Histórico,

alcaldía Cuauhtémoc,

Ciudad de México,

06010.

(+52)55 5208 2526

® 2024 Academia Mexicana de la Lengua